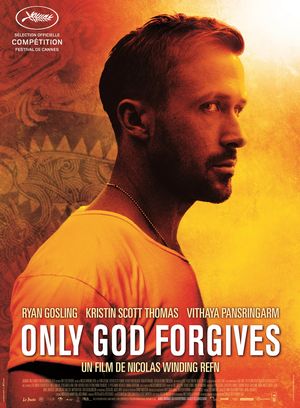

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour qu’Only God Forgives fasse son (mauvais) effet cette année à Cannes. A travers huées, succession de mauvaises critiques et l’absence de Ryan Gosling sur la Croisette, c’est avec une véritable réputation et l’amère déconvenue de sa venue que le film est arrivé sur les écrans français. Et s’il est normal que ce nouveau Nicolas Winding Refn ne plaise pas de par sa drasticité, l’on ne peut oublier l’effet qu’il produit et la beauté avec laquelle il traite son sujet, surpasse avec une mise en scène ultra-sensitive un scénario très mince et conjugue références avec virtuosité des genres. En tant qu’expérience cinématographique, Only God Forgives remplie totalement ses promesses.

Resserrant le cadre, les dialogues et la présence d’acteurs dans un seul et même décor, Nicolas Winding Refn fait de son film un ring de boxe constant. Un uppercut total au spectateur avec lequel le danois s’amuse à titiller son inconscient, sa volonté à percevoir le réel de l’imaginaire mais aussi ses nerfs dans les scènes les plus extrêmes.

A l’instar de Valhalla Rising, Only God Forgives est un film primitif, brutal et nihiliste. Rarement le traitement de la mise en scène chez le metteur en scène n’aura pris tant d’importance dans le récit et parvient à dévoiler plus d’images, plus d’allégories que dans un seul scénario. Jamais l’on ne sait d’où sort la caméra, qui est le témoin de cette scène et qu’est-ce qui a véritablement provoqué un tel déchaînement de violence. Il y a bien sûr cette histoire de vengeance qui aurait pu être réglée rapidement si seulement le film n’avait pas aussi cette portée théologique en s’inscrivant en une longue scène de jugement dernier dans laquelle la mère et ses fils sont inévitablement condamnés. Condamnés pour leurs divers pêchés, condamnés par la caméra de Refn et l’irrécusable puissance de ce flic corrompu porté par l’intimidant Vithaya Pansringarm. Son premier regard perce la caméra, nous déstabilise et signe le premier coup de tonnerre sur le destin de cette famille fragmentée. Le voyage sera sanglant, assurément.

Les mouvements de la caméra semblent en prolongement avec le bras de l’homme. Répétant à plusieurs reprises un plan dans lequel le bras d’un homme – peut-être celui de Ryan Gosling – est successivement sectionné, serré, délaissé, Winding Refn interroge notre force à renier, à nous confronter à ce qui est du domaine du sacré. Le metteur en scène lui-même ne cherche pas à offrir une œuvre de l’ordre du profane mais se place en véritable observateur sinon en tant que peintre, du haut de sa caméra et de son montage déstructuré, du sort de cette famille. Sa mise en scène est épurée à l’extrême, poussée par une photographie dantesque de Larry Smith (ayant travaillé par le passé avec Kubrick sur son ultime film, Eyes Wide Shut), les dialogues réduits au strict minimum et l’increvable ironie du danois, au cours de trois scènes surréalistes de karaoké, finit par donner au film un nihilisme poignant qui n’est pas sans rappeler le cinéma de Gaspard Noé, sauvage et à l’empreinte esthétique perceptible dès les premières secondes. Le sort de chacun est décidé dès les premières secondes, et jamais, que ça soit le personnage de Gosling ou même la prostituée qu’il fréquente et qu’il observe en continu, ils ne tentent de renverser la situation et essayent simplement de trouver une part de rédemption dans chacun de leur geste, de subir cette destinée s’il le faut pour trouver le pardon qui les mènera sans aucune option possible à leur perte respective.

Les prestations du casting sont quant à elles plus étonnantes les unes que les autres. Ryan Gosling est ici amené au paroxysme de son talent. Il doit, à l’instar de Mads Mikkelsen dans Valhalla Rising, retranscrire plus à travers le regard que par les répliques, ce qu’il fait avec beaucoup d’allure. Refn a totalement réussi à le transformer en une matière, monolithique, lumineuse, bien que mutique, cachée dans un monde où la nuit surplombe chacun des lieux (l’omniprésence des scènes tournées de nuit, imprégnant un véritable côté enférique à Bangkok). Kristin Scott Thomas intervient ici comme la mère manipulatrice du film. Quand la présence des femmes est ici limitée en des objets qu’ils soient sexuels ou immobiles, assimilés dans le décor, son personnage intègre une place prépondérante dans la succession des péripéties dans le film. Menant une relation presque incestueuse avec ses fils, le dégoût pour ce personnage prend rapidement le dessus et l’on sait alors que son exécution est inévitable. Elle est, à l’inverse de ses fils, façonnée comme une déjection du monde dans lequel elle vit, tombée dans un monde qui ne la comprend pas, qui le rejette et qui ne souhaite que son unique perte (comme en témoigne cette chambre d’hôtel, décorum d’une sobriété préfabriquée où le pêché dégouline à foison).

Film traitant aussi des pulsions, sur l’impuissance à dépasser le cadre familial, à dévoiler ses sentiments, Nicolas Winding Refn réussit avec son film à créer une implosion réelle dans le destin de ses personnages, à ne pas les laisser se vider de leur substance pour amener sans péripéties à leur descente. Entre deux partitions de la B.O de Cliff Martinez, avec qui c’est la deuxième collaboration après Drive (qui a inconsciemment créé autour de cette bande-originale un véritable culte), les références explosent au visage. Les mouvements de l’âme et du corps à la Wong Kar-Wai, le cinéma expérimental de Jodorowsky, cité avec Gaspar Noé au générique de fin, NWR assimile ses références et parvient à parfaitement les intégrer dans son univers. Chaque scène devient un tableau dans lequel les genres, les auteurs s’affrontent. Jeux de lumières, mouvements de caméra, tout y passe dans ce Only God Forgives et dans la minutieuse maîtrise de la mise en scène dont fait preuve le danois à l’écran apparaît au grand jour un film brillant par sa malice, les thèmes qu’il aborde et la manière dont il casse les codes, déroute le spectateur entre deux éclats de violence et crée, à l’instar de Haneke dans Funny Games, une inattendue dérision dans un univers aussi froid, aussi instable qu’est ce Bangkok nocturne. Preuve en est que le cinéma peut-être aussi celui d’un irréel conçu dans un réel matériel dans lequel les pulsions, les hantises de chacun sont jetés au visage et font découler une œuvre complexe, critiquée pour sa radicalité mais ancrant, à tout instant, chacun des contrastes dans un duel permanent et dans une logique implacable.

Œdipienne, hypnotique, viscérale, autant d’adjectifs pour décrire l’expérience qu’offre Only God Forgives au spectateur. Une leçon de mise en scène, gracieuse, esthétisée à l’extrême, qui montre encore et toujours la possibilité du metteur en scène à créer l’instable dans l’épure et la lenteur, à contrarier nos notions de passé et de présent, de réel et d’imaginaire. Le film de Nicolas Winding Refn est aussi une expérience cinématographique rare, peu loquace, dans laquelle la réalisation suggère les péripéties sans les répéter de par ses protagonistes et qui fait preuve d’une cohérence totale face à la carrière du réalisateur danois. Pas le film mineur comme il a été décrit lors de sa projection à Cannes, pas une suite au film pour lequel il a été remarqué mais un métrage d’une liberté folle, entre séance d’hypnose et cinéma fantastique, Only God Forgives est un film qui plaira ou pas, qui sera critiqué pour sa violence mais auquel l’on ne peut renier sa puissance esthétique, artistique qui prouve bel et bien que le danois est l’un sinon le meilleur cinéaste européen actuel. Un cinéaste incisif autant qu’un cinéphage, curieux et plus que jamais amoureux du cinéma dans les multiples formes que celui-ci offre.

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur et l'a ajouté à sa liste 2013.