Débuter une tentative d’analyse sur un film de David Lynch, et plus encore sur celui-là, a tout de l’auto-sabordage, et peut même s’avérer contre productif tant la magie Lynch a tout du sortilège s’emparant de notre esprit de plus en plus embrumé au fil de la projection, jusqu’à la fusion totale d’avec tous les éléments cinématographique mis à contribution. Là où dans la plupart des films dits plus traditionnels, un plan est censé signifier une idée, et l’assemblage des plans, autrement dit le montage, donner une vue d’ensemble faisant prendre tout son sens au propos global, un film de Lynch, généralement, revient plutôt à avancer à tâtons, en s’en remettant uniquement à nos sens et à notre inconscient, dans un pacte entre un créateur habité et un spectateur là pour recevoir de manière purement sensorielle le spectacle proposé. Tenter de comprendre, c’est déjà se perdre, et ici plus encore que dans ses autres films. Pour autant, après plusieurs visions toutes plus extatiques les unes que les autres, l’envie est trop forte, de tenter d’expliquer avec des mots forcément un peu vains ce que signifie plonger dans ce film. Et ce film, qu’est-ce que c’est, si ce n’est un magma de noirceur insondable nous engloutissant, où chaque fois que l’on pense tenir quelque chose à quoi se raccrocher, le tout se referme sur nous, rendant caduque tout repère rationnel et nous rendant littéralement fous. Fous comme son personnage schizophrène errant sur l’autoroute de son esprit à tout jamais, annihilé par un crime originel ayant fracturé son esprit, mais dont on finit par douter de la réalité même de ce crime. Où est la réalité, où est le cauchemar ? Nul ne le sait véritablement, et ce n’est pas un problème.

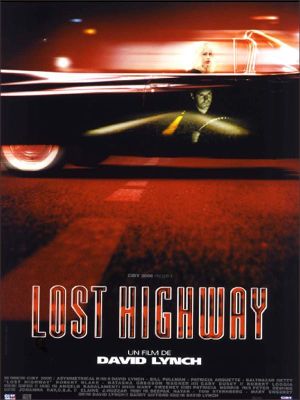

Le film sort à un moment particulier de la carrière de son auteur. Quasiment starifié par sa Palme pour Sailor et Lula, il a également rendu les téléspectateurs accrocs à Twin Peaks, série comme personne n’en avait jamais vue à l’époque, et même si le film prequel de cette dernière n’aura pas convaincu son monde en son temps (sa présentation Cannoise post Palme aura été chahutée), il est à ce moment-là identifié auprès du public comme ce Maître du film noir zinzin, habité de personnages frappés, où tous les dérapages peuvent survenir. Lorsque Lost Highway sort début 1997, on imagine que le public s’attend déjà à quelque chose de pas banal, mais personne ne pouvait sans doute s’attendre à ce que le cinéaste torde à ce point les règles d’un genre (le film noir avec femme fatale), pour les plier à ses obsessions, et en faire un quasi manifeste de son style onirique ici poussé à l’extrême. Il est aisé aujourd’hui de considérer ce film comme la première pierre posée à l’édifice de son grand Œuvre autour de la question du rêve, poursuivie par le définitif Mulholland drive, auxquels on pourrait ajouter le terminal Inland empire, caricature décousue de son cinéma. Mais une chose est sûre, ce film agit comme l’ouverture sur cette partie de son Œuvre où il semblera clairement questionner son propre univers, d’une façon particulièrement radicale, pour ne pas dire totalement expérimentale pour un film sortant de façon étendue.

Il n’y a qu’à voir la structure du film, sorte de palindrome se repliant sur lui-même telle une boucle infernale inextricable, pouvant donc être vu dans un sens ou dans l’autre sans que cela ne change grand-chose au puits sans fond dans lequel le personnage et le spectateur se trouvent à son issue. Au premier degré, il s’agirait tout simplement de la description d’une schizophrénie aliénante, celle d’un saxophoniste de jazz, interprété par un Bill Pullman fiévreux, qui aurait tué sa femme et ne parviendrait pas à accepter son geste. Hanté par sa culpabilité, errant dans sa maison en forme de labyrinthe mental, à la recherche d’indices, suivi par un spectateur tentant de sa raccrocher au moindre élément. On trouve un certain nombre de motifs du film noir traditionnel (le look de vamp de Patricia Arquette, littéralement affolante d’un bout à l’autre, en brune ou en blonde, en est la quintessence), mais avalés par le formalisme de Lynch et sa propension à tout rendre bizarre. Dès les premiers instants, on est plongés dans la quatrième dimension, avec ce rythme bizarre, les scènes étant répétées et étirées jusqu’à créer un véritable malaise sur lequel on ne peut placer de mots. La simple vision de cassettes vidéos filmant le couple à son insu suffit à créer le trouble et le vertige. Le champ des interprétations semble déjà infini. Tout est surréalisme, jusqu’à l’intervention de deux enquêteurs aux réactions absurdes. Le film trouve son rythme, nonchalant, non sensique, parcouru de visions stupéfiantes où la photographie démente de Peter Deming fait des merveilles. La composition des plans est sidérante, le jeu sur les ombres et la façon dont la blancheur des corps ressort au milieu des ténèbres ne cesse de fasciner. Tout est charnel, les scènes de sexe sont électrisantes, et ce n’est que le début. Après au moins 45 minutes d’errance labyrinthique semblant forcément mener à des impasses, le récit fait reset. La vérité est sans doute trop horrible, le personnage ne peut s'y résoudre. Il se retrouve en prison, la sentence tombe : condamnation à mort sur la chaise électrique. Le récit peut repartir, mais ce sera avec un autre visage, celui de Balthazar Getty. Allure d’ado rebelle 50’s, et l’esthétique du film qui passe de la noirceur abyssale des débuts à ce pastiche de l’esprit sitcom aseptisé dont Lynch adore gratter les apparences. C’était déjà le cas de Blue Velvet, et il pousse ici cette logique dans ses derniers retranchements. Les personnages de cette seconde partie font écho à ce qui a précédé, dans une sorte de transfert psy beaucoup trop beau pour ne pas cacher également les pires horreurs.

A partir de ce moment, il n’y pas 2000 solutions, soit on plonge dans l’absurdité ambiante, et on ne peut que jouir de chaque micro seconde proposée par l’esthète Lynch, son univers n’appartenant qu’à lui, sa galerie de trognes imparables interprétées par des acteurs au diapason, ses situations et dialogues aux petits oignons, et cette sensation que tout peut déraper à tout moment, ou on se perd dans cette narration volontiers opaque, où tenter de trouver une rationalité ou de tout remettre en ordre revient à se cogner la tête contre les murs édifiés par le cinéaste et devenir aussi fous que son personnage principal. Tout peut être questionné, la logique du rêve est déjà là, même si elle sera sans doute plus aboutie dans le chef d’œuvre définitif Mulholland drive. Il y a ici ce sentiment de chaos pas totalement organisé, où selon la logique onirique, tout peut arriver, ce qui allège du même coup le cinéaste du poids d’un scénario construit selon une certaine logique. Et pourtant, on se laisse prendre, on ne peut que savourer et prendre notre pied devant l’imagerie proposée, tenter de décrypter les indices qui finiront toujours par s’évaporer dans la folie du « héros ». Mais comment ne pas vivre l’extase devant les images incandescentes proposées par Lynch et son directeur photo ? Comment ne pas les remercier d’avoir ainsi sublimé Patricia Arquette, créature irréelle sortie tout droit des fantasmes d’un créateur de cartoon, comme une Jessica Rabbit aux courbes trop voluptueuses pour être réelles, femme fatale ultime effaçant toutes les précédentes par l’érotisme torride déployé ? Tout est fétichisme. Fétichisme des corps, de l’objet cinématographique, où tout est transcendé pour la beauté du geste, et parce que après tout, l’univers créé ici le permet.

Que la caméra déambule dans des couloirs de motels, pouvant tout aussi bien symboliser l’esprit fracassé de son double protagoniste, que la cabane enflammée en pleine nuit dans le désert irradie l’écran, ou tout simplement que le regard de Patricia Arquette nous subjugue au plus profond de notre être, tout est imagerie, tout est douleur sublimée, nous laissant avec ce sentiment ambivalent que l’on est en train de prendre un pied monstrueux tout en ayant le bide noué.

Porté à l’incandescence totale par une BO monstrueuse, et par une imagerie industrielle en faisant un objet quasi ultime de cinéma purement contemporain (on bascule dans l’esthétique VHS crade avec les inserts d’un porno underground fictif), le résultat est la preuve que les grands créateurs de mondes et d’images tels que Lynch sont toujours au fait de ce qui définit une décennie. Aboutissement formaliste total de toute une esthétique de thriller glauque qui aura eu du succès durant les 90’s, à laquelle auront été ajoutées toutes les obsessions thématiques et visuelles de ce génie moderne, il s’agit d’un objet n’ayant rien perdu de son pouvoir de fascination, et d’une telle modernité formelle qu’il pourrait tout aussi bien avoir été réalisé cette année, sans que personne ne puisse trouver à y redire. A ceux n’ayant pas encore vu le film, vous ne savez pas le chance que vous avez. Quant aux autres, la grille des interprétations parait encore infinie, et c’est très bien comme ça.