Ce titre « Irak année zéro » évoque d’emblée forcément le grand film de Roberto Rossellini. Il s’agit là aussi de l’errance d’un enfant-guide au milieu des ruines. « Bagdad ville ouverte » aurait aussi fait un excellent titre, mais de la trilogie de la guerre rossellinienne c’est davantage à Païsa que j’ai pensé, tant le film, malgré son ancrage intime, s’ouvre sur le collectif au moyen d’une infinité de ramifications – on écoute la famille puis les amis puis de nombreux citoyens – et prend la route (essentiellement dans sa seconde partie puisqu’il était interdit de tourner dans les rues irakiennes sous le régime de Saddam Hussein) comme on remontait le fleuve dans le chef d’œuvre néoréaliste de l’auteur italien.

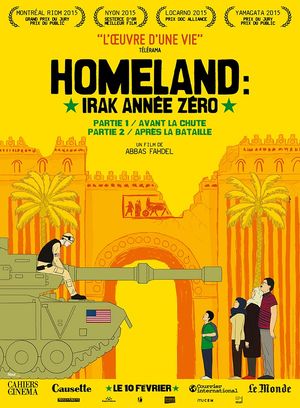

Abbas Fahdel, irakien d’origine, monte à Paris pour suivre des études de cinéma, notamment les cours de Jean Rouch. Il vit dans la capitale française depuis la fin des années 70. En 2002 il décide de revenir sur sa terre natale pour accoucher d’un premier documentaire, Retour à Babylone. Il y retourne en 2003 pour y filmer sa famille, les lieux de son enfance tandis que le pays se trouve devant l’imminence d’une nouvelle guerre. L’attente s’éternise (un an de rushs) il repart en France, pour la naissance de sa fille. La guerre éclate quelques jours après son retour. Quand il revient, Bagdad est tombée, le pays est occupé par les forces américaines et en proie aux pillages. Après avoir filmé le quotidien d’avant la bataille, il rend compte de celui d’après, d’où un film en deux parties distinctes, séparées de l’ellipse qui raconte son absence.

D’abord, l’auteur filme le quotidien des siens, capte des instants de vie, simples, chaleureux. Ici on prend le thé devant les apparitions télévisées de Saddam Hussein – Fahdel filme des visages, des regards, les mains. Là on prépare le repas ou bien on fait la vaisselle. Observation d’une mécanique qui sans aucun doute replonge Abbas dans son enfance – De toute façon, l’enfance est le vrai moteur de ce film. Mais déjà quelque chose a changé, la perspective de la guerre s’installe. On s’y prépare en construisant un puits dans le jardin en prévision des coupures d’eau courante, ou bien en faisant sécher du pain. On renforce les fenêtres afin qu’elles ne cèdent pas au souffle des explosions – Sans doute l’une des images les plus fortes que le film laissera, puisque ces lignes de scotchs font le lien avec la précédente guerre : On colle le ruban adhésif en suivant les traces laissées par ceux de la guerre du Golfe.

La première partie se ferme sur une séquence majeure qui dilate toute temporalité : On se situe toujours en temps de paix suspendu, dans l’attente de la guerre mais on panse toujours les plaies de 1991. Abbas accompagné par son neveu Haidar (durant une grande partie du film) visitent les ruines d’un abri jadis pulvérisé, où périrent des centaines de personnes. Le lieu est devenu musée, un tapis rouge ouvre le passage mais le reste, autour, n’est que gravats, et sur un pan de mur sont affichés les photographies des victimes et des corps calcinés. Fahdel rend compte de ces images et filme longtemps le trou béant laissé par l’obus. C’est évidemment d’autant plus terrible que l’on sait le pays sur le point de revivre ces drames.

Dans la seconde partie, l’Irak n’est plus régenté par Saddam Hussein mais placée sous le joug américain. Fahdel quitte les intérieurs pour prendre la route – On pense alors aux films de Kiarostami ou à cette sortie éphémère dans A la folie, de Wang Bing – et circuler entre les ruines et les barrages militaires. Les paraboles jusqu’alors interdites fleurissent sur les toits. Les télévisions diffusent des clips et des pubs en remplacement des spots de propagande. Il n’y a plus trois journaux de presse mais cinquante-huit. C’est un autre Irak. Lorsque Fahdel filme la population, certains disent regretter le régime de Saddam, d’autres préfèreraient revenir au temps de la monarchie, d’autres encore annoncent que le peuple irakien d’ordinaire pacifique ne tient pas à être libéré des griffes de Saddam pour se faire envahir par l’armée américaine. Tous savent que le grand gagnant de cette invasion n’est autre que la peur, provoquée par cette insécurité florissante faite de pillards et d’affrontements civils en tout genre. Les enfants, eux, sont restés insouciants et acceptent ce nouveau paysage, ces ruines comme terrain de jeu, s’amusent à approcher les soldats, continent de jouer à la guerre, allument des pétards sur les rives du Tigre ou ramassent des explosifs usagers, quand ils ne sont pas marqués des séquelles de la guerre.

Un moment donné durant la seconde partie, l’auteur se rend à la cinémathèque de Bagdad, qui à l’instar de bâtiments symboliques du régime de Saddam, s’est évaporé sous les bombes. Nombre d’archives sont irrécupérables, des tas informes de pellicules jonchent le sol détruit, la salle de projection dévoile ses sièges calcinés. Peut-être est-ce en revoyant ces images ou en y songeant que Fahdel s’est convaincu de les monter, de les insérer dans ce film, de faire ce film – Notons qu’il fallut dix années à l’auteur pour qu’il y retouche, parce qu’elles étaient trop douloureuses pour lui – pour ne pas qu’elles tombent dans le même oubli que cet établissement évaporé. A moins que ce ne soit parce qu’une partie de son pays soit aujourd’hui contrôlé par Daesh ?

Le film n’est jamais tenté ni par le sensationnalisme ni par le chantage lacrymal, mais s’il est constamment dans cette retenue c’est moins pour (trop) contrôler / respecter cette distance que pour restituer le propre point de vue du cinéaste, celui d’un homme de retour sur les lieux de son enfance, qui n’aura ni ressenti la menace naissante du conflit ni vécu frontalement la guerre puisqu’il est rentré puis revenu après la chute de Bagdad. Homeland, Irak année zéro eut été plus douteux s’il avait cherché à être un film-constat moraliste, pédagogico-universaliste. En somme, c’est un voyage à hauteur d’enfant – Celui qu’était Abbas bien qu’il soit dorénavant adulte ; celui qu’est Haidar son neveu, notre guide ; et tous les enfants que l’on croisera au gré de ces 334 minutes.

Bien qu’il soit monté, mixé, construit, le film d’Abbas Fahdel est catégoriquement minimaliste dans ses effets, respectueux de chacun de ses partis pris qu’il s’est d’emblée imposés. Par exemple il n’y aura pas de voix off. Les éléments qu’on pourrait offrir ainsi dans un autre film sont ici dévoilés lors de rares et discrets sous-titres, souvent réduits à la présentation du visage à l’écran (Mon frère Ibrahim, ma nièce Kanar…) à moins qu’on en dise davantage sur leur tragique destin – De cette manière, Fahdel nous apprend très tôt dans la première partie (afin de ne pas miser sur le choc de la surprise quand on s’est attaché à lui) que Haidar sera tué par un tireur inconnu après l’intervention américaine. Là encore aucune roublardise : Fahdel était rentré en France quand Haidar est décédé. C’est donc un carton à la fin qui nous l’apprend.

Des partis pris il y en a tant d’autres. Pas de musique dans ce film, évidemment. Pas d’écart esthétique ni de flashbacks ni d’images d’archives. Tout est craché là, brut, au présent, mais dans un présent plutôt étrange, d’une part car le conflit répond (par les souvenirs de chacun notamment) sans cesse en écho à celui de la guerre du Golfe (Souvent, 1991 et 2003 se confondent, notamment lorsque le film plonge dans la misère irakienne, touchée par l’embargo), aussi car l’ellipse centrale crée autant une cassure nette qu’un hors-champ terrible, aussi parce qu’il aura fallu dix ans à Abbas Fahdel pour se replonger dans ces images et nous les offrir.

L’autre importance d’Homeland, Irak année zéro et pas des moindres c’est le contrechamp qu’il offre des images télévisées. Les images de guerre prennent une autre valeur, il ne s’agit plus de rendre compte des missiles, des rangées de chars d’assaut, d’un désert noir sans vie, mais de voir les maisons, les rues, les intérieurs, les extérieurs, de voir le peuple irakien dans l’intimité de son quotidien, de l’écouter. C’est un grand film de guerre, le plus important depuis longtemps, mais il n’y a pourtant aucune scène de violence, aucune scène de guerre. Pourtant, une tension s’installe et ne quitte jamais le film.

Si le film s’ouvre sur le collectif, Haidar restera le point d’inertie. Il a douze ans. Il est notre guide. Il est à la fois le guide parfait, raconte et commente beaucoup, tient tête aux adultes, avec juste ce qu’il faut de candeur et d’insolence, d’intelligence et de curiosité, mais à la fois ce qui frappe pourtant très vite, tragiquement, c’est qu’il en sait beaucoup trop pour un enfant de douze ans. A grandir avec cette conscience de la guerre, cette conscience historique, cette conscience politique, il en a oublié de grandir comme un enfant de son âge. Quelque part, ce film il est pour Haidar. Je suis persuadé qu’Abbas Fahdel s’est décidé à monter ces images pour lui. Pour le ressusciter, en un sens.

De cette fresque intime, documentaire fleuve de 5h30, que l’on peut donc regarder d’une traite ou que l’on peut appréhender en deux fois (Avant puis après la bataille) Abbas Fahdel livre un document passionnant doublé d’un témoignage précieux, dans la lignée du Shoah de Claude Lanzmann. Je ne suis pas irakien, n’ai jamais mis les pieds en Irak, j’ai pourtant le sentiment au sortir du film que cette famille c’est un peu la mienne : Les proches d’Abbas Fahdel, ses nièces, son neveu, son frère, j’ai traversé cet étrange présent à leurs côtés, j’ai vu leur quotidien et leurs rires, leur peur, leurs douleurs et le grand malheur qu’ils traversent, eux comme tant d’autres. Ce n’est pas la guerre que les médias nous avaient représentée, mais la guerre vue à travers le prisme d’hommes, femmes et enfants qui vivent dedans.