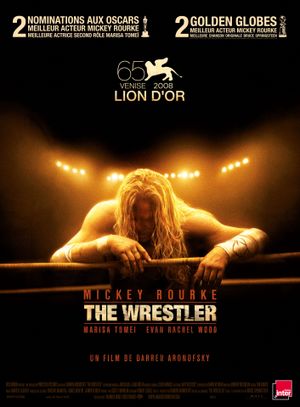

The Wrestler : apothéose formelle d'un style unique

Les années '80. Mes préférées. Michael Jackson était The King Of Pop. Freddie Mercury vivait encore. Le hard rock connaissait sa seconde ère la plus prolifique. Le cinéma asiatique explosait enfin à travers le monde grâce aux John Woo et autres Tsui Hark. Le cinéma américain se musclait avec l'émergence de stars telles Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. George Lucas finissait sa trilogie mythique tout en entamant une autre avec son compère Steven Spielberg. La science-fiction allait bercer ma belle enfance avec des séries télévisées telles V ou Galactica, pendant que Ridley Scott allait me coller l'une des plus grandes claques cinématographiques que j'ai jamais pris avec Blade Runner.

Et puis le catch américain connaissait ses plus grandes heures de gloire grâce à Hulk Hogan, fer de lance d'un sport incroyablement spectaculaire. Naissait en 1985 le WrestleMania, rendez-vous incontournable pour tout fan qui se respecte. Chacun avait son chouchou. Le mien était Bret "Hitman" Hart. La même année, Mickey Rourke faisait flamber les pellicules de cinéma dans l'ultra-violent L'Année du dragon de Michael Cimino et tournait pour Adrian Lyne un film qui allait faire de lui l'un des plus grands sex symbol de la décennie : le sulfureux 9 semaines 1/2.

À fortiori aucun rapport entre ce sport et l'acteur américain, et pourtant Darren Aronofsky en a vu un. Le scénario de Robert D. Siegel en main, il envigea cette possibilité. Non pas qu'il soit un amateur de catch, il le dira d'ailleurs lui-même. De plus, son choix sur celui qui incarnerait Randy "The Ram" Robinson n'allait pas dans le sens de celui du studio, Protozoa Pictures préférant Nicolas Cage puis Sylvester Stallone, qui déclina l'offre pour préparer son retour avec Rocky Balboa. Aronofsky réussira pourtant à imposer Mickey Rourke au terme d'un long bras de fer, pour des raisons évidentes : ce dernier était Randy "The Ram" Robinson. Ni plus, ni moins.

Ancien boxeur professionnel, Mickey Rourke avait par ailleurs déjà incarné le rôle d'un boxeur en 1988 dans Homeboy. Et puis comment ne pas tracer le parallèle entre l'histoire de cette ancienne gloire du catch durant les eighties, et l'acteur, non, l'homme, star déchue du cinéma ayant bousillée sa carrière. Question excès, Mickey en connait un rayon. Un pedigree idéal pour incarner un homme qui a consacré sa vie à un sport et à ses fans, jusqu'à en négliger sa femme et sa fille. Et puis le temps passe, la gloire éphémère, et la solitude pesante. C'est encore plus le cas pour ceux qui ont connu les cimes du succès, la chute n'en est que davantage vertigineuse. Rourke, bientôt 56 ans au compteur, voulait prouver qu'il n'était pas cuit. Et si Robert Rodriguez lui remit le pied à l'étrier en 2005 grâce au rôle de Marv dans Sin City, Aronofsky ira jusqu'à le ressuciter. Parce qu'il est bien question d'une resurrection dans The Wrestler : celle de Mickey Rourke.

Il le savait : en acceptant le rôle d'un catcheur obligé de mettre un terme à sa carrière après une attaque cardiaque, Mickey Rourke acceptait le rôle de sa vie. Le défi qui plus est était de taille : seulement 35 jours de tournage, un budget fortement limité, des mois d'entraînement et 20 kilos à prendre pour paraitre crédible à l'écran. Plus encore, il lui fallait également montrer l'homme brisé derrière la montagne de muscles, celui tentant de renouer avec une fille qu'il abandonna pour sa carrière, celui qui cherche à combler le vide de son existence auprès d'une strip-teaseuse vieillissante et tout autant abîmée que lui, celui qui est confronté à l'immense gâchis que représente sa vie.

Un acteur qui a attendu quinze ans pour revenir. Un catcheur qui a attendu vingt ans pour expier. Le mimétisme est saisissant. Jamais Rourke n'avait autant bouffé l'écran que dans ce film. Il se livre corps et âme. The Wrestler, ce n'est pas un film sur Randy Robinson avec Mickey Rourke, c'est un film sur Mickey Rourke dans la peau d'un catcheur. Impression amplement partagée par Aronofsky qui eut le sentiment de tourner un documentaire sur son acteur davantage qu'un film sur le catch. On comprend dès lors la présence de Maryse Alberti au poste de directeur de la photographie.

Le cinéaste new-yorkais avait envie de réaliser un film sur le catch depuis sa sortie d'Harvard. Ce qui l'intéresse, au-delà du fait de tourner un film sur un univers inexploité au cinéma mais pourtant adulé par des millions d'américains aux États-Unis, est de montrer l'envers du décor. Attiré par l'exploration de l'inconnu, sa mise en scène est nourrie par l'origine de sa démarche : dénué d'effets, sans esbroufe visuelle, Aronofsky choisit de filmer la vieille carcasse de Rourke caméra au poing. Du début à la fin, pas un seul plan ne rime avec stabilité. Cela tangue parfois, cela tremble souvent. Jusqu'à chavirer dans un finale où le raccord-regard prend un sens mythologique.

Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que l'on ne voit pas le visage de Rourke durant les cinq premières minutes : derrière lui, la caméra le suit dans ses errances. Les ambitions du long métrage son clairement affichées : il est question de "The Ram", et de rien d'autre. Il est question d'un homme qui fuit le plan sans pour autant quitter le champ. Parce qu'il est meurtri. Parce qu'il est seul. Il le dira à deux reprises à Evan Rachel Wood, qui incarne ici sa fille. C'est le bonheur qui est derrière lui. Nous sommes les premiers témoins. Un mouvement de plan qui se répète tout du long, empruntant à la réalisation des évènements télévisés de catch une vision codifiée de l'entrée dans l'arène de ces gladiateurs des temps modernes, pour lui donner un sens quasi-biblique. L'image fait sens bien plus que les mots, elle raconte plus qu'elle ne montre.

Filmer en caméra portée tout un film a pourtant ses limites. Outre une certaine lassitude à voir se répéter certains schémas séquentiels, les moments plus intimes auraient eu besoin d'un brin de génie créatif pour prendre aux tripes, car si le fond le fait, la forme non. Peu aidé par un montage parfois brutal et trop incisif, Aronofsky conjugue au pluriel les scènes anthologiques mais sans jamais insuffler l'âme pleine de grâce et de lyrisme que l'on retrouve chez Rocky, pour ne citer que lui. Le cinéaste préfère l'ellipse à la narration. Faiblesse du scénario ? Peut-être, mais il demeure le fait que l'on regrette le cisaillement abrupte des séquences, malgré leur qualité indéniable.

The Wrestler est un film intimiste, il est vrai. Réaliste, probablement. Mais spectaculaire, sans aucun doute. Loin des combats tout public que l'on voit à la télévision, il est question d'un sport qui bien que chorégraphié est extrêmement violent. Et cette violence, Aronofsky la porte à l'écran dans un déluge de cuts prenant le spectateur à la gorge. Certains changements de plans surprennent, choquent, scotchent, parce qu'ils sont soudains, parce qu'ils sont malsains. Le réalisateur arrive à convoquer les figures les plus sensationnelles de ce sport pour faire de son film une oeuvre pleine de grâce et de fureur. Vous sentirez en vous chaque bourre-pif distribué au travers de l'écran, vous voilà prévenus. Âmes sensibles, s'abstenir.

Une violence pouvant paraître excessive mais qui pourtant s'avère un mal nécessaire, la vie de Randy est à l'image des coups qu'il se prend : douloureux, à tous les niveaux. Incapable de se rabibocher avec la chair de sa chair sans merder, il n'est que trop conscient qu'au-delà de la maladresse caractérisant les brutes épaisses, il est né pour vivre sous le feu des projecteurs et dans la gloire. Quitte à y laisser sa vie. La scène où il s'emporte face à ses clients est à elle-seule la qintessence de sa fureur à être ce qu'il est, une nature loin d'être contingente. Là réside la tragédie qui l'accable. Ce sont ces moments qu'Aronofsky capture avec son objectif pointé sur Rourke, qu'il soit face à un miroir en train de s'aliéner sexuellement avec la première femme qu'il rencontre dans un bar, ou qu'il soit éconduit par la belle Marisa Tomei. Toujours sommeille en lui les affres de l'oubli. Chaque homme a son démon intérieur, le sien s'appelle la solitude. Elle le guette, elle l'effraie. Elle finira par le conduire à reprendre le catch malgré les défaillances de son coeur. Parce qu'il a l'opportunité de livrer le combat de sa vie. Parce qu'il ne peut faire autrement qu'accepter la fatalité pour la muer en destinée. Il fallait un grand Mickey Rourke et une mise en scène d'une pureté absolue pour arriver à un tel résultat.

Collaborant à nouveau avec le compositeur Clint Mansell, Aronofsky retrouve celui qui avait apporté une élégance mélancolique à The Fountain et à Requiem for a Dream. La bande originale de The Wrestler n'aura pas à rougir de la comparaison, chaque thème apportant une dimension tragique aux séquences. La participation de Bruce Springsteen, déjà auteur de la magnifique chanson Streets of Philadelphia pour les besoins du film Philadelphia avec Tom Hanks, est à ce titre l'une des plus belles que le chanteur ait composé à ce jour. Elle accompagne avec une rare candeur l'ultime saut de l'ange de Randy, bouclant dans un tourbillon d'émotions un long métrage qui n'avait pas besoin de tant pour être l'un des plus bouleversants de ces derniers mois.