"Les hommes du président" fait partie de ces films nés sous la bonne étoile : ils rassemblent les bonnes personnes au bon moment et parviennent à transformer ce qui est au départ une suite d’heureux accidents en un tout parfaitement lié et nécessaire.

La politique n'y est pas abordée directement mais plutôt donnée à voir à travers un effet de perspective qui l’inscrit d’autant plus fortement dans son propos. Ici les questions sont le sujet et les protagonistes passent leur temps à en poser (normal, ce sont des journalistes), mais les réponses qu’ils obtiennent ne cessent d’ouvrir sur de nouvelles questions. L’expression "mettre en lumière" devient une sorte de métaphore inversée de ce que font Bob Woodward et Carl Bernstein : c’est en effet toute une part d’obscurité qu’ils ramènent à la surface, et le sens du film est bien de mettre en musique et en images ce contraste, celui de l’Amérique solide et confiante d’un côté, incarnée par Nixon tout sourire sur les écrans télé, et le monde du mensonge, de la corruption et de la peur qui se révèle tout au long de l’enquête sur le Watergate.

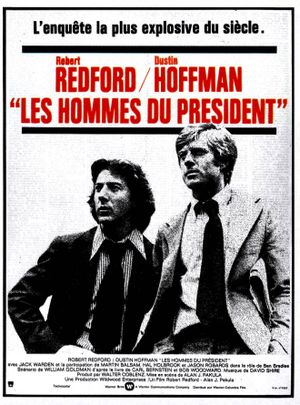

Fascinant, le film l’est par son sens de la véracité éblouissant : on oublie que ce sont Redford et Hoffman qui sont à l’écran (ils incarnent leurs personnages à tel point qu’on se dit, en découvrant après coup les vrais Woodward et Bernstein, que ce sont eux qui ressemblent aux acteurs), et on est happé par un récit qui l’emporte en épaisseur sur n'importe quel thriller de politique-fiction.

Mais il est encore plus fascinant sur le plan du cinéma, partant au départ du désir particulier qu’avait Redford de raconter l’histoire de ces 2 journalistes, pour devenir à la fin un grand film sur son époque, qui regarde, comme le faisait "M. le Maudit" en son temps, une société et le mal qui s’y attache comme s'il s'agissait d’une fable ; une fable qui semble pressentir à l’avance la catastrophe qui se trame dans les changements qui agitent les consciences et le monde.

Les grands moments à cet égard sont les rencontres entre Woodward/Redford et Deep Throat dans un parking souterrain, la nuit. On y atteint par la force de ces plans, servis par la magnifique photo de Gordon Willis (qui avait déjà éclairé des hommes dans la pénombre dans "Le Parrain"), et qui jouent sur la profondeur de l’espace quasi désert (avec son alignement de colonnes, son éclairage au néon) la plus forte expression du thème central du film : la dissimulation.

Il se concentre dans ces plans toutes les tensions imaginables, qui renvoient à la crise de confiance dont il est question plus haut. Ils parviennent aussi à la traiter comme une question d'espace. L’espace urbain, filmé à la fois comme le cadre des dissimulations et des coups en douce (les appartements cossus dont les portes restent fermées, l’effraction de l’immeuble du Watergate) et leur témoin impassible (les magnifiques plans verticaux montrant l’architecture de la ville, ou le fameux plan dans la Bibliothèque du Congrès, où la caméra part des personnages et s’élève pour montrer peu à peu le dessin labyrinthique que forme la salle de lecture). Mais aussi l’espace intérieur, avec l’opposition entre la salle de rédaction du Washington Post et le parking souterrain. L’une et l’autre mettent en jeu une même horizontalité (profondeur étouffante renforcée par la présence de colonnes et les éclairages verticaux) mais avec des valeurs opposées (au Washington Post : l’activité, l’éclairage cru, le mouvement souligné par d’énergiques travellings latéraux ; dans le parking : la pénombre, le vide, le silence où les échos et le ronron de la ventilation ajoutent à une tension déjà nourrie par les plans fixes – magnifiques – , et parmi eux ces gros plans où Willis parvient à éclairer la peur dans le regard des personnages).

Par ces lignes d’opposition, si simples et à la fois géniales, s’ouvre tout l’espace métaphorique de cette fable moderne. Elle nous parle d’un état de la politique d’une façon qui la porte bien au-delà de la simple dénonciation, à la hauteur tragique des temporalités contraires dont la démocratie devient le terrain de lutte et de conquête.

L’illustration la plus parlante figure dans ces séquences (63e et 119e ''), qui commencent par montrer la salle de rédaction pour resserrer le cadre dans une image où le premier plan est rempli par un poste de télévision diffusant des images de la campagne présidentielle (résultats des primaires républicaines pour la 1ère séquence, investiture de Nixon pour la seconde) tandis que l’arrière plan montre les protagonistes (Woodward seul pour la 1ère) qui s’activent sur leur machine à écrire. Ici encore s’organise un système jouant sur des valeurs opposées, mais ces valeurs sont concentrées dans une seule image, dont la symbolique (renforcée par le "deep focus", précision égale au premier et à l’arrière plan) suffit à décrire un monde à 2 vitesses : d'un côté le pouvoir qui dicte son "storytelling" à renfort d’images télévisuelles, et de l'autre la démocratie qui tant bien que mal lui court après (c’est comme si les journalistes, tapant fiévreusement sur leur machine essayaient de rattraper les mensonges au fur et à mesure qu'ils sont débités par les séquences télé).

La fable est d’autant plus forte qu’elle évite toute polarisation. A cet égard, le traitement des images est essentiel. Le président n’est pas un méchant de cinéma joué par un acteur, il apparaît comme l’image absolument conforme que l’Amérique se donne : les images documentaires (au tout début, puis sur les écrans du Washington Post) sont là pour nous rappeler cette proximité de l’histoire (le film est tourné à peine deux ans après) et pour empêcher tout réductionnisme moral un peu commode (là aussi, on pense à "M"). Le mal est d’autant plus dissimulé qu’il est devenu la réalité refabriquée qui se donne au grand jour (le paradoxe voulant que ce soit aux mêmes qu’il incombe d’imprimer la légende et de la dénoncer). "Les hommes du président" fournit de ce point de vue un commentaire amer à la sentence fordienne bien connue ; s’il y est question d’imprimer au contraire la réalité, on voit bien que le statut de cette réalité s’est un peu modifié : elle s’est dotée d’une légende écrite et diffusée en temps réel et en tous lieux, qui finit par rendre toute velléité de rectification a posteriori bien vaine.

J’en termine avec ce dernier commentaire : s’il était encore utile de recommander le choix audio pour la découverte du film, il convient d’éviter la vf : Francis Lax, qui double Dustin Hoffman, a vraiment un débit trop hâtif (c'est un Lax hâtif).