Toine avait onze ans, comme nous tous, élèves de la 6e bleue du collège Clemenceau. Notre vie gravitait autour du foot, du baby-foot, de flippers, des trois chaînes de télévision et du ciné. Nous n’accordions qu’une attention distraite aux premiers jeux vidéo, rencontre monochrome et, à nos yeux, dépourvue d’intérêt et d’avenir, de murs de briques, de balles et de raquettes.

Toine était différent. Nous aurions bien été en peine de décrire en quoi. Il était l’un des rares enfants à être né ici. Lui seul savait évoquer un univers perdu, celui d’avant la cité. Sans effort, par la seule magie du verbe transmis par un grand-père maraîcher, il ranimait les ombres de terres agricoles, de calendriers lunaires, de récoltes et de norias de charrettes. Nous l’écoutions d’une oreille distraite. Ce monde muet, voué au noir et blanc, nous était étranger : Charlot était mort, Laurel et Hardy nous laissaient de marbre. Nous fuyions ces trucs de vieux : nous ne voulions vivre qu’en couleurs et en musique, en cinémascope et en stéréo. Nous ignorions que les Trente Glorieuses tiraient sur leur fin. Toine était de taille moyenne, bon élève, sans excès. Titulaire incontesté du poste d’arrière droit au foot de la récré, il jouait sans passion, mais avec application. Il parlait peu. Il ignorait nos échanges de vignettes Panini, assumant un manque sidérant d’intérêt pour le foot professionnel.

Saint-Étienne survolait le championnat. La bande à Herbin, celle de Janvion, Lopez et Rocheteau, nous transportait d’allégresse. Pour la première fois, nous avions une chance en coupe d’Europe, nous tenions à aller au bout. Qu’en savions-nous réellement ? Nous chantions, supportions, nous emballions, totalement ignorants des enjeux d’un sport où l’argent s’imposerait. Nous n’y voyions qu’une fête, qu’un grand jeu, où nous retrouvions, une fois n’est pas coutume, nos aînés. Alors, en famille, nous clamions : « Allez, les Verts ! ». Saint-Étienne avait écrasé le Dynamo de Kiev, 3-0, en match retour des quarts. Nous étions qualifiés. Nous étions tous Verts.

Toine n’avait pas de père. Il allait seul au cinéma. Cette indépendance était source de prestige, mais probablement aussi un des vecteurs de cette gêne que nous ressentions à son contact. Nous, nous ne sortions qu’en groupe, chaperonnés par un grand frère de service ou, pire, par un adulte exaspéré par nos tumultes et plaisanteries de pré-ados. Je n’ai jamais su ce qu’était réellement advenu à son père. Si Toine était un habile conteur, sa vérité était multiple et sa géométrie complexe : il vivait des histoires divergentes issues de mondes parallèles. Bien que trop jeune pour avoir perdu son père en Algérie, il portait le deuil d’un officier disparu. Plus troublant, ce père était un jour un guitariste gitan de passage enlevant sa mère pour une brève, fulgurante, mais tragique passion, puis, le lendemain, un juif de haute naissance. Toine était un prince Ben-Hur et Charlton Heston son cousin. Toine se déclarait aussi de la tribu de Moïse. Je connaissais Moïse, Maman cultive un culte refoulé pour ce nomade poussiéreux, loqueteux, barbu et sûr de la puissance de son Dieu. Elle a vécu avec Les Dix Commandements posée sur le magnétoscope du salon. La cassette VHS inaudible, je lui ai offert la première version en DVD.

Nous attendions avec impatience La Bataille de Midway. La France préparait une sortie triomphale au “grand film de guerre“. Papa, qui distinguait les films sérieux de tous les autres, ne se déplaçait que pour les premiers. Nous irions donc le voir ensemble. Je préférais les comédies, les dessins animés, les westerns de pacotille, mais une sortie avec papa, c’était rare et donc précieux. La Bataille d’Angleterre, Les Canons de Navaronne, La Bataille des Ardennes, chacune de ces séances m’a profondément marqué. Mon père parlait peu, très peu. Hollywood nous rapprochait une ou deux fois l’an. Ce lien ténu s’est renforcé avec les années, pour ne jamais se rompre. Charlton Heston tenait le rôle principal : Midway allait rapprocher la 6e bleue du lointain cousin de Toine.

Toine chérissait Moïse, Octave, Cléopâtre, Ulysse ou le Baptiste. Quel intérêt pouvait-il trouver dans ces vieux trucs ? Nous étions Les Gendarmes de Saint-Tropez, Cruchot guettant les nudistes, Juve traquant Fantômas. Nous trépignions à l’annonce du prochain Funès. Chaque semaine, nous dévorions le programme TV dans l’espoir d’y dénicher sa prochaine apparition. Ses rediffusions saluaient le retour des fêtes de Noël et rythmaient les grandes vacances. 1976 serait un bon cru avec L’Aile ou la Cuisse. Nous adorions le duo Terence Hill/Bud Spencer. Des stars en perdition : qui ose, aujourd’hui, célébrer la mémoire d’Attention, on va se fâcher ou de Deux supers flics ?

Que retiennent les cinéphiles de la cuvée 1976 ? La simple vue de l’affiche des Dents de la mer nous avait subjugués : le film nous était heureusement interdit. Nous avions raté Taxi driver et Barry Lindon. Maman m’a emmené voir Les Douze Travaux d’Astérix : un triomphe. Nous avions ri au retour de la Coccinelle, nous étions réjouis des retrouvailles de La Septième Compagnie. Pourtant, chaque nuit, ou presque, je me réveillais en sursaut, traqué par des Vikings, transi de froid et de peur, agrippé de toutes mes forces au ballon en perdition de L’Île sur le toit du monde.

Le soir du match retour de la demi-finale, mes parents ont été contraints de s’absenter, Mamie était au plus mal, elle en réchappera. Ils m’ont confié à une tante dépourvue de télévision. Une tante sauvage. Pourtant, elle ne vivait pas dans une cabane au fond des bois, elle possédait un coquet pavillon. Professeur de littérature, elle adorait le cinéma. J’ai tout tenté, m’inviter chez ses voisins, simuler une crise de foie, sans succès. Intraitable et résolue à me sauver, malgré moi, du tout-télé, elle m’entraîna vers l’Excelsior. La ville était morte. Les hommes s’entassaient dans les bars. Les enfants étaient blottis devant leur poste. Les mères… Que faisaient les mères ? Moi, j’étais “puni“.

L’Excelsior n’a pas bougé, voici l’un des rarissimes établissements témoins de notre enfance à avoir été épargné par la spéculation immobilière. La grande salle a été retouchée, dotée d’un son Dolby et d’une climatisation. Des sièges confortables ont remplacé les banquettes rabattables en skaï. L’odeur familière n’est plus. Des décennies d’une patiente sédimentation urbaine ont été anéanties, fauchées par l’air conditionné. Comment définir ce subtil mélange de fragrances domestiques mêlant transpirations, parfums de pacotille, mauvais savons, poussières et débris multiples, sucreries, chocolat et pop-corn, aux souvenirs plus fugaces d’improbables rêveries, de frustrations mal contenues, de peurs acides, d’amours précaires… Seule, la façade a été conservée, les colonnes doriques, le majestueux hall vitré et sa pépite : la cabine vitrée de la caissière. La moquette est plus épaisse, presque cossue, à l’image d’un quartier qui s’embourgeoise. Négligées par cet accès de fièvre progressiste, les toilettes sont toujours aussi étroites.

L’Excelsior jouait Soleil vert. Une sombre histoire de science-fiction dépressive, comme la cultivait l’époque. La Terre se mourait. Le Club de Rome vaticinait sur la fin, non seulement la fin du film, des films, de tous les films, mais aussi la Fin de notre monde. Rien de moins. Fidèle à lui-même, Hollywood en tirait un “grand“ film. Charlton enquêtait. Manifestement, Moïse ne pouvait plus rien pour nous. Ce soir-là, pour la première fois, à l’écran, Charlton pleura. Toine aussi. Il ne m’aperçut qu’à la sortie. Il possédait sa place attitrée, à l’avant-dernier rang. Il m’a souri, surpris de me croiser dans cette salle vide.

Le lendemain, nous avons déjeuné côte à côte à la cantine. Nous avons parlé. Plus exactement, Toine a évoqué son ami Charlton. Il l’avait rencontré l’année précédente à l’occasion d’une avant-première. Toine n’ignorait rien de sa filmographie. Il traversait Paris pour les projections de ses œuvres. Un fan absolu, comme mes potes footeux. Je retrouvais en lui cette passion pour le détail, les compilations d’anecdotes, ce besoin convulsif de partager ses trouvailles, cette mauvaise foi érigée en système. Il ne lui manquait que l’appartenance au groupe. Les Stéphanois recrutaient plus large que Monsieur Heston.

- Charlton n’a pas de films mineurs.

- Tu crois ?

- Et comment, tout est bon, depuis Sous le plus grand chapiteau du monde.

- Un cirque.

- Oui, mais le plus grand.

- Il a été clown !

- Mais non !

Pour moi, le premier rôle, dans un cirque, ne pouvait être tenu que par le clown blanc ou, à la rigueur, par un dompteur.

Toine est devenu mon copain. J’ai tenté de l’initier au football, sans succès. C’est moi qui l’ai suivi. J’ai vu Le Cid. Toine était le Cid, le fils d’un Grand d’Espagne, ombrageux et fier. Exilé en France, il souffrait en silence. Toine était le major Lewis, parfait prototype de ces officiers ricains assurés de la toute-puissance des US Rangers. Les Boxers paieraient pour les Viets, Saigon était tombé. Les 55 Jours de Pékin était un film sérieux que nous jugions, mes copains et moi, trop lent. Saint-Étienne a battu Heindoven.

Nous étions en finale. La France frémissait dans l’attente. Ce soir-là, elle tint tout entière dans un stade, à Glasgow, face au Bayern. Sus aux Allemands : deux siècles de contentieux germano-français à solder. Nous avions conservé du dernier conflit un goût amer en bouche, une franche débâcle mal compensée par une victoire collective tardive où nous n’avions, malgré une propagande efficace, tenu qu’un poste de remplaçant.

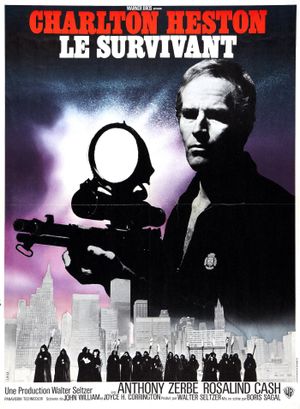

Ce soir-là, Toine m’a invité. Sa mère proposait de nous emmener voir Le Survivant à Paris, l’adaptation par Boris Sagal de I Am Legend de Richard Matheson. J’ai accepté. Mes parents furent sidérés. Mes copains n’en sauraient rien : papa, complice, me raconterait le match. Paris était vide. À ma grande surprise, la microscopique salle du quartier Latin était comble. Charlton possédait d’autres fans et ils s’étaient tous passés le mot.

Là-bas, Saint-Étienne sombrait pour une histoire de poteaux. P… de poteaux carrés ! Ici, j’étais rivé à mon siège. L’histoire m’a terrorisé. Une peur brutale, dense, solide, palpable. J’étais tétanisé, minéralisé, soudé à ce fauteuil. Robert Neville, c’était moi. Je me retrouvais seul, dernier homme face à un monde hostile, traqué par des meutes de damnés de la Terre. La fin, qui allait bien au-delà de tous mes cauchemars, m’a définitivement libéré de ma horde de Vikings. Mes angoisses nocturnes disparurent. J’avais grandi.

Voilà, c’est l’été. Bonnes vacances à tous.