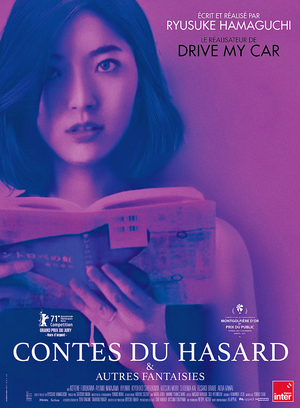

Bien qu’il ait été tourné avant Drive My Car, le long-métrage Contes du hasard et autres fantaisies, lui aussi réalisé par Ryusuke Hamaguchi, ne sera sorti qu’au mois d’avril de cette année – quatre mois après son prédécesseur – sur les écrans suisses. Si ces deux œuvres tournées dans la continuité directe l’une de l’autre comportent de nombreux points communs, elles se distinguent sur d’autres, et ce notamment sur leur structure narrative. Là où le long-métrage de trois heures récompensé aux Oscars est focalisé sur un seul et unique personnage que l’on suivra tout au long du récit, Contes du hasard est, lui, focalisé sur de multiples individus et pensé en trois temps : en trois contes se succédant sans liens apparents.

Le premier nous présentera deux amies, Meiko (Kotone Furukawa) et Tsugumi (Hyunri) : cette dernière raconte l’histoire de son coup de foudre pour un homme qu’elle a récemment rencontré à son amie. Le problème se déclare lorsque l’on apprend que Meiko entretient un lien particulier avec l’homme en question, qu’elle faisait semblant de ne pas connaître. Le second conte met en scène la tentative de vengeance d’un élève, Sasaki (Shouma Kai), sur son professeur à l’université (Kiyohiko Shibukawa). Sasaki cherchera à donner mauvaise presse à son enseignant – jouissant d’une grande visibilité médiatique suite à la sortie de son dernier roman – en demandant à l’une de ses amies de lui faire des avances, tout en enregistrant la conversation. Le troisième nous présente Moka (Fusako Urabe) et Nana (Aoba Kawai), d’anciennes camarades de classes se rencontrant par hasard, alors qu’elles ne s’étaient plus vues depuis quelques décennies. Alors que l’une invite l’autre à boire le thé chez elle, les deux protagonistes prennent petit à petit conscience qu’elles se trompent sur leurs identités respectives.

Même s’il n’existe pas de rapport explicite (personnages, continuité narrative directe, etc.) entre ces trois segments, quelques thèmes, figures et éléments de structure font le lien entre ces parties. Tout d’abord, les relations amoureuses et sexuelles y occupent une place cruciale, constamment définitoire du déroulement du récit. Ces dernières se trouvent également être systématiquement conditionnées par le hasard et les coïncidences : les rencontres fortuites, inattendues, inespérées entre les personnages et autres synchronismes sont légion au sein du métrage. Au cœur de ces différents récits se trouve également une figure de style narrative commune, celle du retournement de situation. Des personnages que l’on pensait intimement liés ne le sont en fait pas du tout – et inversement – des individus qui étaient en situation de pouvoir se retrouvent dominés – et inversement, etc. En bref, par son usage appuyé de la coïncidence et du retournement au sein d’histoires amoureuses et sexuelles, Hamaguchi brosse un portrait captivant des relations intimes : il en fait des élément friables, instables, susceptibles de changer constamment – « plus incertains que la magie » comme le souligne Meiko lors de l’une de ses prises de parole – et ne pouvant pas être provoqués par notre seule volonté.

Amour, sexualité, imprévisibilité, le réalisateur japonais nous parle de sujets qui battent fort, qui passionnent, qui vivent. Pour ce faire il passe – comme dans Drive My Car – par de longues scènes de dialogues, généralement entre deux personnages, qui constitueront alors la principale matière, la chair de l’œuvre. Dès lors, c’est dans le verbe et dans l’interprétation de ce dernier par les acteur.ices que la richesse d’un film comme Contes du hasard repose. L’on est alors bien obligés de faire acte de la maîtrise que le réalisateur japonais a pour la mise en place de ce type de scènes. Autant en termes d’écriture de répliques que de direction d’acteur, Hamaguchi excelle, sachant notamment y distribuer les éléments d’exposition narrative avec finesse, et parvenant également à rendre crédible des personnages parfois invraisemblables, grâce aux performances remarquables de ses acteur.ices.

Cette importance cruciale des dialogues et du jeu se sent également dans la manière que le réalisateur a d’y donner vie par l’image. Car sa mise en scène minimaliste, caractérisée par des plans généralement fixes et très longs, semble principalement conditionnée par la volonté de ne pas être une entrave à la bonne compréhension du texte, de ne pas rendre l’accès à la performance d’acteur complexe. En d’autres termes, le régime d’image semble ici être mis au service, pensé quasi exclusivement selon ces deux aspects.

Et c’est peut-être là la première chose que l’on pourrait reprocher à Hamaguchi : sa froide mise en cadre peine à nous donner plus à penser que son récit ne le fait déjà. Là où le minimalisme des visuels de Drive My Car – aux plans épurés et polysémiques, synonyme du rapport au monde du personnage principal ¬– semblait parfaitement justifié et réfléchi, il est complexe de trouver un sens à celui de Contes du hasard, d’y voir autre chose que la répétition d’une formule qu’Hamaguchi connaît déjà. Car l’on nous parle de passion, d’instabilité, d’imprévisible, mais l’on fait usage d’un langage visuel stricte et programmatique. Si le film se veut alors être, par son fond, une ode au spontané, au hasard, au changement, il peine à l’être par sa forme.

Ces éléments formels ne sont malheureusement pas les seuls dont la place au sein de l’œuvre est étrange. C’est ici la structure assurant les transitions entre les scènes de dialogue qui nous questionne. Car, dès lors qu’une scène de dialogue se termine, l’on aura très souvent recours à des séquences montrant des décors extérieurs sur lesquelles sera plaquée de la musique extradiégétique – des compositions au piano – afin de transitionner avec une autre scène d’interaction. Outre l’aspect répétitif et, à la longue, rébarbatif de cette structure, elle a également un goût amer, car, à part être une manière de redonner du rythme au long-métrage, de changer de dynamique, elle ne semble pas signifier quelque chose en soit. Plus encore, il semble qu’après les dialogues plein de sens qui nous sont servis, un peu de silence nous permettrait de les digérer comme il se doit.

Ce qu’il nous manque alors peut-être dans Contes du hasard, c’est la certitude que ce récit de l’artiste japonais vaut plus la peine de donner lieu à un film qu’à une pièce de théâtre. Intéressons-nous à un autre élément qu’Hamaguchi sait utiliser pour donner à son récit une couche interprétative supplémentaire : les décors. Au sein des deux derniers contes, l’on usera d’éléments de décor auxquels l’on donnera une valeur symbolique. Dans le deuxième conte, c’est la figure de la porte ouverte – devant absolument rester ouverte pour que notre vie privée reste translucide et claire, dénuée de tous soupçons de dérapage pour la sphère publique – qui représentera la tension donnant vie à ce segment. Dans le troisième conte, deux escalators – l’un montant, l’autre descendant – sur lesquels nos personnages se croisent – l’une montant, l’autre descendant – permettent une fine thématisation de la question, auparavant évoquée, du retournement.

Cependant, ces symboles pertinents et polysémiques seront rarement exploités visuellement : la caméra ne s’amusant que trop peu avec eux, l’on ne nous donnera pas l’occasion de les admirer sous un angle, sous une lumière qui les rendraient d’autant plus signifiants. Alors, ici encore, le choix de faire des Contes du hasard un film et non une pièce de théâtre, peut être remis en question.

Or, si ce film provoque principalement un sentiment de frustration, c’est bien car, il est nécessaire de le rappeler, il sait être pertinent et passionnant sous de nombreux autres aspects. Ce ressenti existe peut-être également car l’on avait pu voir Drive My Car avant le film discuté ici (alors que, comme mentionné ci-dessus, il a été tourné après). Il se trouve que dans Drive My Car, la nécessité du dispositif cinématographique pour faire acte d’un tel récit était réaffirmée à chaque plan. Comme si, dans les quelques mois qui ont séparés ces deux tournages, Hamaguchi avait trouvé l’élément qui lui manquait pour faire des Contes du hasard et autres fantaisies une œuvre en tous points cohérente.