Mythes et mythologies politiques par Nébal

Une fois n'est pas coutume, contre le bon goût du commentaire de texte, et de manière atrocement scolaire, je vais commencer par une (longue) citation. Tout simplement parce que je ne saurais expliquer mieux que Raoul Girardet lui-même quel est l'objet de son court et passionnant essai (pp. 9-11, « Pour une introduction à l'imaginaire politique ») :

« L'étude de ce que l'on désigne habituellement du terme ambigu d'histoire des idées politiques n'a cessé de susciter, et depuis plusieurs générations, de belles et fortes œuvres. Au-delà de leur diversité, au-delà des systèmes de valeurs, de références et d'interprétations auxquelles elles se rattachent, celles-ci présentent cependant une étrange constante : une défiance obstinée à l'égard de l'imaginaire. A quelques exceptions près, et ces exceptions sont récentes, toutes tendent à restreindre leur exploration au seul domaine de la pensée organisée, rationnellement construite, logiquement conduite. Héritage sans doute de cette primauté accordée au rationnel, depuis près de trois siècles, par la civilisation de l'Occident : c'est dans le seul cadre de l'affrontement des doctrines, de l'entrecroisement ou du heurt des « systèmes de pensée » que sont perçus et appréhendés les grands débats où se sont trouvés historiquement confrontées les visions opposées du destin des Cités. L'épaisseur sociale, la dimension collective ne sont pas niées, et avec elles tout ce que les débats idéologiques impliquent de contenu passionnel, tout ce qui les charge de ce poids parfois si dense d'espoirs, de souvenirs, de fidélités ou de refus. Mais en fin de compte l'analyse se trouve toujours, ou presque toujours, ramenée à l'examen d'un certain nombre d'œuvres théoriques, œuvres classées en fonction de ce que la tradition leur attribue de valeur d'intemporalité et qu'il s'agit essentiellement de situer les unes par rapport aux autres, d'expliquer, de commenter et d'interpréter. Tout ce qui échappe aux formulations démonstratives, tout ce qui sourd des profondeurs secrètes des puissances oniriques demeure en fait relégué dans une zone d'ombre dans laquelle bien rares sont ceux qui s'avisent de pénétrer. Le rêve n'est guère pris en considération que lorsqu'il s'exprime dans la forme traditionnelle de ce qu'il est convenu d'appeler l'utopie, c'est-à-dire d'un genre littéraire bien déterminé, aux finalités didactiques clairement affirmées, soumis à une rigoureuse ordonnance du discours et aisément accessible à la seule intelligence logique. [Note intempestive de Nébal : et ici l'on rejoint à l'occasion la science-fiction, bien sûr ; l'auteur y puise d'ailleurs un exemple, p. 138.]

« Il ne s'agit nullement, dans cet essai, de contester la légitimité de cette démarche, parallèle d'ailleurs à celle qu'ont suivie, et continuent encore assez largement à suivre, l'histoire de la littérature, celle de l'art ou celle des sciences : c'est sur son principe même que reposent pour l'essentiel la connaissance et la compréhension de l'ensemble de notre héritage culturel. Il ne s'agit pas davantage d'ignorer ou de nier l'importance souvent décisive de l'impact historique d'un certain nombre de grandes œuvres politiques : si Locke, Rousseau, Montesquieu ou Marx n'avaient pas écrit, si leurs œuvres n'avaient pas rayonné, séduit les intelligences et suscité leur adhésion, il est peu vraisemblable que les sociétés de la fin du XXe siècle présentent à notre regard l'image qui est actuellement la leur. Les pages qui suivent ne témoignent en aucune façon d'une quelconque volonté de remise en cause. Elles ne relèvent en vérité, dans leur objectif essentiel, que d'un simple effort d'élargissement du domaine quasi professionnel qui, depuis longtemps, a été imputé à leur auteur. Responsable de l'enseignement de l'histoire des idées politiques à l'Institut d'études politiques de Paris, comment celui-ci, étant tout naturellement passé de l'étude des « systèmes de pensée » à celle des mentalités, n'aurait-il pas été conduit à aborder ce versant méconnu, ignoré, négligé du monde même qu'il avait pour tâche d'évoquer et dont tant de faits, tant de textes ne cessaient pourtant de venir lui rappeler l'obsédante présence ? Se situant délibérément en dehors du champ traditionnellement assigné aux curiosités et aux recherches de « l'histoire des idées », c'est donc comme une tentative d'exploration d'une certaine forme de l'imaginaire – en l'occurrence l'imaginaire politique – que cet ouvrage a été conçu et qu'il doit être compris. »

Et encore (p. 57) : « C'est peut-être par l'examen de ces rêves qu'une société révèle le plus sûrement certains de ses désordres et quelques-unes de ses souffrances. »

Voilà bien une note d'intention à laquelle je ne pouvais qu'adhérer en bloc, opérant à la confluence de l'histoire des idées politiques, de l'histoire des mentalités, de l'histoire de la littérature, de la sociologie politique des représentations et de la psychologie sociale. J'ai toujours eu tendance à considérer – et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené, sur le plan universitaire, à m'intéresser aux « sciences auxiliaires du droit » – que les représentations que l'on pouvait se faire de tel ou tel mécanisme, personnage, institution, règle, etc., étaient d'une importance fondamentale pour la compréhension de la société dans laquelle nous vivons, et que, bien souvent, l'étude du reflet dans le miroir était au moins aussi instructive, sinon davantage encore, que l'étude directe de l'objet reflété, dès l'instant que l'on gardait en tête qu'il s'agissait d'un reflet. Pour prendre un exemple a priori évident, on concèdera volontiers que la lecture de Marx ne suffira pas pour comprendre le marxisme (ni d'ailleurs celle de Lénine, etc. ; ce n'est pas sous cet angle que la question se pose ici ; je sais très bien que Marx lui-même disait « ne pas être marxiste », et justement...) ; le marxisme, en tant qu'idéologie, n'est pas que le fruit de la réflexion de Marx : il est tout autant, sinon plus, une réception de cette réflexion, réception pouvant entraîner des évolutions, déviations, trahisons, etc., mais suscitant également bon nombre de mythes, de représentations idéalisées, de rêves ou de cauchemars, souvent parfaitement irrationnels et bien loin du « système » logique mis en place par l'auteur, mais qui composent à part entière le marxisme : celui-ci, ainsi, ne peut se réduire au seul texte du Capital, etc. C'est aussi l'iconisation de Marx et de ses ouvrages, et en premier lieu du Manifeste du Parti communiste ; c'est aussi « le grand soir » et « les lendemains qui chantent »... et encore le communiste avec le couteau entre les dents.

A vrai dire, la supposée rationalité de l'homme m'a toujours paru éminement contestable : l'homo economicus, par exemple, m'a toujours semblé être une absurdité ; depuis notamment « l'effet de snobisme » dégagé par Veblen, on sait par exemple qu'il existe des comportements économiques n'obéïssant pas à la rationnalité de la loi de l'offre et de la demande (qu'on les juge dès lors « irrationnels »... ou obéïssant à une autre rationnalité). Cela n'empêche certainement pas les théoriciens néo-classiques et leurs nombreux disciples plus ou moins compétents de se fonder encore aujourd'hui sur cette image de l'homo economicus, et de la perpétuer, parallèlement à la sacro-sainte loi de l'offre et de la demande, ou aux principes abstraits de la concurrence pure et parfaite. Joli paradoxe : ces incarnations même de la rationnalité économique ont ainsi un contenu mythologique... Et il en va de même pour ce qui est de l'homo juridicus, etc. L'homme n'est pas un animal rationnel : la raison (encore faudrait-il d'ailleurs la définir ! Vaste débat, dans la mesure où les représentations abondent là encore...), opposée à la passion, ne peut que s'avouer vaincue. Et s'il est un domaine où ce fait me semble particulièrement sensible, c'est bien celui de la vie politique. Citons encore cet exemple donné par Raoul Girardet (pp. 179-180) :

« Le drame est sans doute celui de l'aliénation. Mais c'est subjectivement – en tant que sentiment personnellement, intimement vécu –, bien plus que par les conditions considérées comme objectives de son développement, que doit se définir l'état d'aliénation. Le colonisé peut brusquement se révolter contre un ordre longtemps supporté sans qu'il y ait aggravation apparente du système qui lui est imposé, alors même que ce système est en voie d'amélioration. Les historiens des sociétés négro-américaines du siècle dernier nous apprennent que c'est parmi les affranchis, libérés du joug de l'esclavage, que les suicides ont été les plus nombreux. Ce n'est généralement pas dans les milieux les plus durement touchés par les misères de la condition prolétarienne que sont nées les plus marquantes des révoltes ouvrières. Inversement, l'ampleur des grandes peurs sociales qui ont ébranlé les sociétés de l'Occident contemporain n'a le plus souvent aucun rapport avec l'importance réelle de leur objet... La naissance du mythe politique se situe dans l'instant où le traumatisme social se mue en traumatisme psychique. C'est dans l'intensité secrète des angoisses ou des incertitudes, dans l'obscurité des élans insatisfaits et des attentes vaines qu'il trouve son origine. »

Notre société contemporaine nous offre d'ailleurs un fort bel exemple de ces « grandes peurs sociales » totalement irrationnelles : l'insécurité. On peut déjà noter le détournement de langage opéré par les journaleux traitant de cette question : en criminologie, en effet, l'insécurité n'est pas un état objectif, mais un sentiment, qui peut donc être totalement indépendant de la réalité constatée. Ainsi, il est légitime, sur le plan criminologique, de dire que l'insécurité augmente : entendez par-là que le sentiment d'insécurité, la crainte par rapport à la délinquance, augmente. Mais la traduction qui est opérée dans les médias est la suivante : « la délinquance augmente ». Ce qui est totalement faux : si les statistiques de la criminalité sont certes à manier avec précaution (c'est le problème du « chiffre noir » de la délinquance), il n'en reste pas moins que la criminalité constatée a dans l'ensemble diminué au cours de ces cinquante dernières années en France, et que nous vivons aujourd'hui dans une société objectivement plus « sûre » que celle des Trente Glorieuses. Cela, c'est ce que la « raison » indique ; mais on voit bien qu'elle ne fait pas le poids face à la représentation mythique de la délinquance... Il en va de même, bien sûr, pour ce qui est de la supposée augmentation de la délinquance des jeunes : il est instructif, à cet égard, de se pencher sur la littérature produite sur ce thème au cours des deux derniers siècles... laquelle postule toujours, sans preuves, que la délinquance se développe chez les jeunes, et que les délinquants sont de plus en plus jeunes. Mémoire sélective... Et un dernier exemple dans ce domaine : la « tolérance zéro ». En voilà un beau mythe ! Ses apologues médiatiques et vulgarisateurs de plus ou moins bonne foi se fondent souvent sur le proverbe absurde selon lequel « qui vole un œuf, vole un bœuf » ; pourtant, toutes les études criminologiques depuis fort longtemps ont montré l'inconséquence de cette idée reçue, et la théorie de la « tolérance zéro » (reposant sur l'hypothèse de la « vitre cassée » ; tiens ! un mythe ?) n'a strictement rien à voir avec ce postulat stupide... qui a pourtant de beaux jours devant lui. Mais, en face, les opposants à la « tolérance zéro » ne se privent pas de générer à leur tour des mythes de Robocop, « d'Etat-policier », etc., quand la réalité est souvent bien différente... Pourtant, les résultats des politiques de « tolérance zéro » ont pu être objectivement constatés (en gros – je schématise à mon tour, eh eh... –, diminution radicale de la délinquance, mais augmentation de la criminalité violente ; ce qui n'en fait donc pas à mon sens une solution viable), mais ces données « rationnelles » n'exercent pas la même fascination morbide que les fantasmes des deux camps.

L'importance de l'irrationnel, du passionnel, de l'imaginaire, dans la vie politique, ne saurait donc être niée (et, au-delà, il en va de même pour ce qui est des procédés rhétoriques, y compris dans le domaine des sciences...). Son étude, dès lors, me paraît salutaire. Au cours de mes (encore bien maigres) recherches, j'ai ainsi été souvent confronté à des mythes : pour en rester à la seule IIe République (mais les sophistes, les parlementaires ou les révolutionnaires de 1917 ne seraient certainement pas en reste, loin de là !), je pourrais ainsi citer la « République rouge », les exactions attribués aux insurgés de Juin 1848 ou de décembre 1851, et plus largement la thématique des « nouveaux barbares », l'omniprésence des sociétés secrètes, la psychose du complot et de l'armement clandestin, mais aussi « les Napoléon du peuple », ou, pour en mentionner certains qui restent très vivaces aujourd'hui encore, le recrutement de la Garde mobile dans le sous-prolétariat, l'attribution des ateliers nationaux à Louis Blanc, l'interprétation du coup d'Etat du 2 Décembre et la manière dont on rapporte son déroulement... J'en passe et des meilleurs. Aussi ce bref ouvrage de Raoul Girardet ne pouvait-il que me séduire. Il faut bien prendre conscience que ce n'est là qu'une « introduction » ; cela dit, elle ouvre bien des perspectives de recherche passionnantes, à partir des quatres mythes généraux choisis par l'auteur (il y en aurait bien d'autres), et qu'il étudie sur les deux derniers siècles : la conspiration, le sauveur, l'âge d'or et l'unité.

La conspiration, la théorie du complot, est envisagée essentiellement à partir de trois récits, tirés chacun de romans-feuilletons du XIXe siècle : un extrait du médiocre Biarritz de Sir John Retcliffe (pseudonyme de Goedsche) pose les bases de la représentation traditionnelle du complot juif, telle qu'elle sera reprise notamment par les tristement célèbres Protocoles des sages de Sion ; avec Le Juif errant d'Eugène Sue, nous passons au complot des Jésuites ; puis, avec les premières pages du Joseph Balsamo d'Alexandre Dumas, nous passons au complot maçonnique. Si les conspirateurs supposés sont chaque fois bien différents, voire radicalement opposés, les scènes sont pourtant très comparables, presque des décalques à vrai dire, ce qui traduit remarquablement bien l'existence d'un mythe « global » de la théorie du complot, susceptible de nombreux avatars, y compris contemporains. On notera d'ailleurs que, si la conspiration jésuitique ne semble plus de saison (elle était pourtant incontournable au XIXe siècle, des auteurs aussi divers que Benjamin Constant, avec ironie, et plus « sincèrement » Raspail ou Michelet, pour citer quelques-unes de mes lectures, s'en sont fait l'écho ; on notera cependant qu'aujourd'hui encore il en reste des traces dans la culture populaire, voyez le Da Vinci Code et compagnie...), le complot juif et le complot maçonnique, éventuellement amalgamés (avec les bolcheviks, tant qu'à faire) restent encore aujourd'hui très présents... L'idée d'un « empire des ténèbres » tirant les ficelles derrière le moindre événement permet en effet de canaliser les angoisses, de les détourner éventuellement, mais aussi de les renforcer, dans un cercle vicieux qui aboutit bien vite aux psychoses les plus déraisonnables : le principe même de la théorie du complot est que tout, absolumment tout, peut-être attribué aux manœuvres obscures des conspirateurs. Ils font dès lors un bouc émissaire de choix... Mais, paradoxalement, la conspiration peut aussi être envisagée sous un jour positif, dès lors qu'elle est en fait « contre-conspiration » : la société secrète opposée au complot lui emprunte ses formes et ses méthodes, voire ses objectifs... et conspirateurs et contre-conspirateurs se retrouvent ainsi dans une sorte de fascination enfantine pour le secret, les serments, les grades, les codes, etc. Aujourd'hui encore, bien sûr...

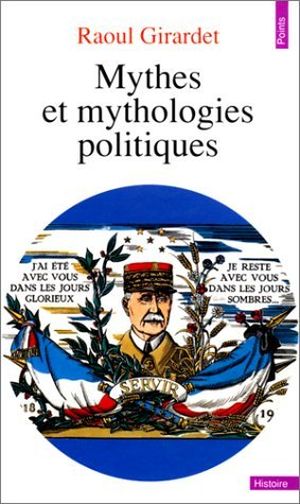

Le mythe du « sauveur », de « l'homme providentiel », est également un incontournable. Après en avoir présenté divers exemples bien différents, Raoul Girardet l'envisage selon quatre modèles, quatre archétypes, susceptibles par ailleurs de multiples combinaisons. Le premier modèle, c'est celui de Cincinnatus (Doumergue en 1934, Pétain en 1940, de Gaulle en 1958) : c'est le vieux sage, l'illustre retraité, encore auréolé de sa gloire passée et qui, lorsque la situation devient intenable, accepte encore une fois de faire don de sa personne (voyez l'iconographie de la couverture...) ; il est le conciliateur, celui qui apaise, celui qui réunit, qui restaure enfin. Mais il peut également être l'homme simple, le « bon père de famille », pragmatique et plein de bon sens (Antoine Pinay), gestionnaire efficace et pondéré, abordable et sympathique. A l'opposé de la gravitas de Cincinnatus, on trouve la celeritas d'Alexandre ou du jeune Bonaparte : c'est l'étoile filante, le conquérant ; lui ne se donne pas : il prend. Il symbolise l'audace, l'aventure, l'impétuosité : c'est le « Héros » au sens traditionnel, celui qui suscite l'enthousiasme de la jeunesse. Le troisième modèle, après le sage et le conquérant, est celui du législateur : c'est Solon, c'est Lycurgue, mais cette figure nous renvoie également au Napoléon du Code civil, au Pétain de la « Révolution nationale », à de Gaulle père de la Ve République, et plus généralement à tous ceux, de par le monde, que l'on qualifiera de « Pères fondateurs ». L'important est alors la création d'un ordre, puis, surtout, chez ceux qui s'en réclament, le respect du message des anciens. Le dernier modèle, enfin, est celui du prophète : Moïse, qui incarne son peuple et le guide vers l'avenir ; on retrouve là encore Bonaparte, mais aussi, encore une fois, de Gaulle, selon le mot même de Malraux... Ces modèles ne sont donc pas exclusifs, mais peuvent se combiner : Napoléon Bonaparte, en fonction des périodes, peut ainsi correspondre à ces quatre modèles, de Gaulle et Hitler à trois d'entre eux (je vous laisse décider pour Sarko)... L'homme providentiel est le héros littéraire triomphant en politique, celui autour duquel se crystallisent tous les fantasmes, le lutteur aux traits magnifiés par l'histoire, celui auquel on fait nécessairement appel en temps de crise, qu'on lui confie la tâche de restaurer l'ordre ancien ou de précipiter un ordre nouveau.

On en arrive ainsi à l'âge d'or : au sens strict, il s'agit du temps d'avant, celui où tout était nécessairement mieux, plus pur, plus sain, le refuge qu'il s'agit de se préserver, la nostalgie d'une époque idéalisée. A l'évidence, en effet, l'âge d'or n'a jamais existé : il est une pure reconstruction jouant sur la mémoire sélective et l'exacerbation des défauts que l'on entend imputer au présent : le temps du bon roi saint Louis, le Grand Siècle du Roi-Soleil, la Belle Époque, les Trente Glorieuses... autant d'images d'Épinal qui n'en sont pas moins puissantes. Ainsi d'une certaine idéalisation des campagnes et de la nature, sensible jusque dans des milieux politiques qui rougiraient de se voir qualifier de réactionnaires... Mais l'âge d'or, c'est également celui que l'on entend créer, l'utopie des « lendemains qui chantent »... qui a bien des traits en commun avec le passé idéalisé par les conservateurs.

Un trait caractéristique de l'âge d'or, passé ou futur, est généralement l'unité, le dernier mythe envisagé ici : parti unique, union du trône et de l'autel, religion civile... La diversité des opinions tend presque inévitablement à être perçue de manière négative, et l'unité prônée, pour qui la regarde d'aujourd'hui depuis une démocratie libérale, se pare de fâcheux atours totalitaires... Mais l'unité, c'est aussi celle de la patrie, de la nation, une et indivisible, incarnée dans les fêtes, et dont les solidarités villageoises ou familiales semblent fournir un éloquent microcosme.

Je ne saurais détailler davantage ce bref essai, à la fois très dense et, de par son caractère d'introduction, nécessairement lacunaire et susceptible de nombreux approfondissements, et parfois de remises en cause (la dernière partie, je l'avoue, ne m'a pas totalement convaincu). C'est en tout cas une lecture passionnante et utile. Et susceptible d'adaptations contemporaines, à n'en pas douter...

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.