Cloaque aux merveilles.

-Regarde toujours ton nombril et dis-moi ce que tu en penses, me demandait mon oncle.

Ainsi commence cet étrange roman. Le narrateur est un enfant. Il vit dans une cave, dans la banlieue parisienne de l’entre-deux-guerres, en compagnie d’un père ouvrier et alcoolique, d’une mère tuberculeuse, et d’une grand-mère presque aveugle. Il y a aussi l’oncle, frère du père, qui loge quelques étages au-dessus mais partage le couvert avec eux depuis qu’il a cessé de travailler, par ferme décision.

A partir de là, on pourrait s’attendre à un récit réaliste, s’appliquant à dépeindre la misère bien réelle de ce sous-prolétariat, du point de vue de l’enfance, avec tout le misérabilisme que ça implique. Mais La Gana est tout autre chose. Si on peut parler de roman, c’est d’abord une autobiographie. Comprenez par là, pas la description d’une enfance remémorée dans ses moindres détails et ses moments marquants, mais une écriture de sa propre vie, sûrement pas telle qu’elle a été, mais telle qu’elle doit être dans le souvenir, telle qu’elle a été vécue. La première phrase du livre pourrait faire office de préface : c’est d’abord en observant son propre corps, puis le corps des autres, que le jeune narrateur s’éveille au monde qui l’entoure. De ce point ombilical, le monde gagne alors un accroissement sensoriel démesuré, recouvrant l’agréable comme le désagréable, le beau comme le dégueulasse… Surtout le dégueulasse à vrai dire, puisqu’il constitue essentiellement l’environnement de la cave et alentours. Très tôt, l’organique, aussi repoussant que fascinant, est compris comme le cœur de ce monde. La maladie de la mère qui lui fait cracher des flots de sang, les baffreries effarantes auxquelles s’adonne rarement la famille, les giclées de sperme, de vomi, et de tout ce qu’on peut imaginer, maculent ces pages ; jamais dans une volonté de choquer ou de repousser les limites de la décence, mais seulement pour ramener le monde à son essence nue et crue. Le dégoût pour le sale disparaît derrière les visions hypnotiques, réelles ou imaginées, que déploie l’auteur en décrivant les goûts, les odeurs, les sensations qui l’assaillent, toujours plus précises et plus perturbantes, comme pour mieux se fondre dans ce monde repoussoir.

Jamais pour autant, l’enfant n’idéalise quoi que ce soit, ses visions sont certes celles d’un imaginaire débordant, mais aussi les chroniques d’une petite société foisonnante. La mère et le père bien sûr, qui n’en finissent pas de s’embourber (parfois littéralement quand la Seine et ses colonies de rats débordent) dans leur cave et leur haine mutuelle, prennent des allures aussi tragiques que grotesques. Car si Douassot excelle pour représenter la noirceur de son environnement, celui des miséreux qui ne sortiront quoi qu’ils fassent jamais de leur boue, il sait grossir le trait jusqu’à l'hilarité. Parmi tous les maux qui frappent la famille, émerge ainsi comme une anomalie la figure de l’oncle, type encore plus désespéré et nihiliste que les autres, et également plus poète, fou ou pas on ne le saura jamais, dont l’enfant absorbe en lui l’étrange vision des choses. Les chapitres souvent s’articulent autour de quelques personnages, de quelques lieux marquants, s’arrangeant ou non de l’ordre chronologique, pour mieux suivre le cheminement de l’enfant, qui de même s’arrange plus ou moins de son sort. C’est que la liberté de Douassot est totale, son écriture ne fait ni dans la virtuosité, ni dans la démonstration d’originalité ; elle n’en a pas besoin, puisant sa poésie morbide et bariolée dans une viscéralité et une sincérité qu’on ne saurait mettre en doute. La crasse, l’horreur, coulent ici d’autant plus naturellement qu’elles nous semblent invraisemblables ; les personnages, le monde, vivent par le dialogue, chose qu’il est peut-être banal de dire, et pourtant tout de la première à la dernière page respire le vrai. La haine pour son milieu, la haine des autres , la haine de soi,… et tout ensemble l’amour de ces choses, sans contradiction aucune, car sans chercher l’effet, Douassot est un formidable conteur qui use de toute la liberté possible pour rassembler ce qu’il sent en un monde cohérent. Nouvelle preuve, s’il en fallait, que l’art de conter n’est pas mort au XXe siècle, et que c’est sans même chercher l’innovation technique que Douassot peut envoûter, et en dire plus qu’avec n’importe quel tour de passe-passe romanesque.

« La Gana est à la fois la plus forte des forces et la plus faible des faiblesses – puissance originelle et impuissance tout ensemble. », nous dit l’épigraphe emprunté à Keyserling. La Gana, c’est la force qui anime le narrateur, ce qui l’attire comme ce qui le révulse dans le sexe et la mort, les deux points nodaux obsessifs de son monde. Il est infime, minuscule, et en même temps agi d’une vitalité démesurée, lui qui en 800 pages englobe son enfance. Dans La Gana, il n’y a rien qui ressemble à la vie, et toute la vie d’un seul trait. C’est un microcosme à soi tout seul.

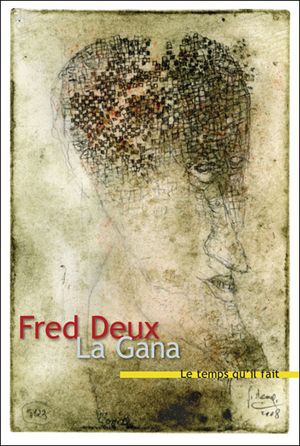

Contrairement à la plupart des livres de Fred Deux (l’auteur donc, Jean Douassot étant un pseudonyme) qui sont difficilement trouvables, celui-ci a été réédité aux éditions « Temps qu’il fait » il y a une dizaine d’années. Je signale aussi l’existence de l’édition chez Terrain vague Losfeld, disponible d’occasion, qui contient quelques illustrations de l’auteur.

Cet utilisateur l'a également ajouté à sa liste En rade

Créée

le 19 oct. 2021

Critique lue 242 fois