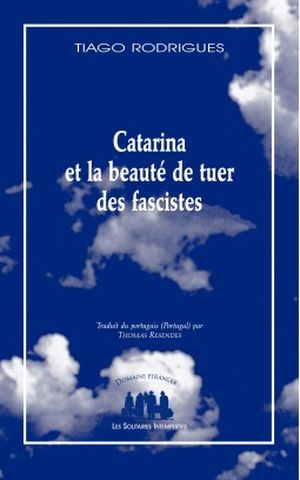

J’ai assisté au mois de décembre 2022 à la pièce de théâtre intitulée « Catarina et la beauté de tuer des fascistes ». Dix mois plus tard, je me demande encore ce que j’ai vu ce soir-là. Dans le flou de mes impressions, je crois néanmoins pouvoir affirmer que j’ai à peu près tout vu ce soir-là sauf de de l’art. Alors qu’ai-je donc vu ? Qu’ai-je donc entendu ? A quelle sorte d’outrage mes oreilles ont-elles été soumises ? De quelle espèce d’insanité mes yeux ont-ils été les captifs ? A l’évidence, je le répète, pas à de l’art, mais sans doute à l’archétype du simplisme, aux arcanes de la facilité et l’archaïsme de la modernité. Mon désappointement fut grand devant la mollesse de cette mièvre mascarade. Et pour cause, lorsque l’on pénètre dans un lieu de culture et, qui plus est, lorsqu’on y entre avec l’insouciance, la légèreté et l’ignorance de celui qui les fréquente avec une absolue intermittence, l’on s’attend, naïvement, à être projeté sur l’archipel du beau, à être mis en contact avec la rude arithmétique des mots bien huilés, à faire la rencontre des architectes de la phrase bien tournée, à être transpercé par la flèche pleine d’esprit de l’archer au loin dissimulé. Ce soir là, rien de tout cela.

Peut-être, simplement, n’ai-je pas vu de l’art parce que j’ignore à quoi la matière correspond et vers quoi celle-ci doit tendre. Néanmoins, si je permets la critique, c’est que je crois, malgré moi, en ressentir confusément certains de ses tenants. J’ai le sentiment, en effet, que l’art, en tout cas dans sa forme littéraire, est une épreuve, une voyage, une aventure. Une formidable aventure par laquelle on tente de jucher le particulier sur les épaules de l’universel ; une dangereuse épreuve par laquelle on tente de « sonder les coeurs et les reins » ; un périlleux voyage par lequel on quitte, à la nage, le doux rivages des certitudes fixes pour se frotter aux flots enragés de la nuance, lesquels nous portent jusque sur une plage où finesse et subtilité règnent sans partage. Autrement dit, l’esprit de l’art réside dans ce noble détachement à la simplification, à la généralisation et aux discours convenus. Il doit nous donner à voir le réel dans ce qu’il a de fragile, de subtile, d’imperceptible ; il doit nous proposer un panorama éclairé d’un monde anarchique, sombre et en même temps formidable ; il doit nous faire sentir un « inépuisable kaléidoscope » d’impressions, de sensations et d’idées. Je pourrais poursuivre longuement l’asymptote, au risque de provoquer l’ennui. Je conclurai donc simplement en posant la question suivante : l’art ne doit-il pas, à travers le particulier, faire raisonner des problématiques générales ? A contrario, lorsqu’il part du général et fait peu de cas du particulier, comme ce fut le cas dans cette pièce, ne trahit-il pas sa promesse, ne s’éloigne-t-il pas de sa substance et ne compromet-il pas son résultat ?

C’est donc, selon moi, tout le problème de cette pièce : deux heures et demi de sensationnelles simplicités, de sauvages sottises et de géniales généralisations. Pourtant, et c’est là que se situe le tragique, les grands sujets ne manquaient pas : la violence est-elle légitime dans la lutte pour un monde plus juste ? Peut-on aller contre les règles de la démocratie pour mieux la préserver ?

Cette tragédie se double elle-même d’un drame : c’est que le style n’était pas là pour secourir l‘indigence du fond. Flaubert, pour qui « on arrive au style avec un labeur atroce, une opiniâtreté fanatique et dévouée » aurait sans doute fait la moue devant la pauvreté de la langue, l’inconsistance de l’humour et le caractère rabougri du discours. Avec Tiago Rodirgues, on était loin de cette légèreté avec la quelle notre esprit aime à « voguer sur des surfaces lisses, comme lorsqu’on file dans un canot avec un bon vent arrière ».

Sur le fond, je l’ai dit, la gravité des sujets est abordée avec une simplicité aussi creuse qu’effrayante : le sérieux des thèmes tranche avec la légèreté maladroite des mots qui les portent. Surtout, les sujets sont explorés avec une sorte de subversion mêlée de nonchalance - se voulant profondes et pénétrantes -, qui peinent à masquer la grande fragilité intellectuelle de l’auteur.

L’art contemporain fait beaucoup de dupes ; pardonnez-moi de ne pas en être !

Dans une charmante dithyrambe en l’honneur des vaches, le philosophe Philippe Murray écrivait : « (autrefois), le paysan regardait passer la vache ; il doit maintenant manger la vache enragée de l’art contemporain, c’est à dire plier le genou devant la vache à lait du monde privé de réalité ». Ce soir là, j’étais ce pauvre paysan désabusé, barbouillé du trop-plein causé par des mots bouffis et des formules ampoulées qui privent le monde de sa réalité.

A la légèreté du fond s’ajoute un ostensible parti pris idéologique. D’un côté, les antifascistes apparaissent comme des prophètes d’une propreté morale immaculée ; de l’autre, les fascistes/réactionnaires/conservateurs (en gros, tout ceux qui ne souscrivent pas à l’homélie antifasciste) sont présentés en des termes fangeux.

Mais peut-être ai-je manqué d’acuité : certains, devant mes critiques, me faisaient remarquer, à juste titre, que tous les points de vue étaient exposés : les uns ont le droit à la parole, autant que les autres. Finalement, deux mondes s’affrontent en miroir, dans un souci d’apparente pluralité.

Néanmoins l’asymétrie de cette relation est évidente et sournoise, puisque la parole donnée au fasciste semble l’être dans l’unique but de le voir se discréditer et de faire sentir au public combien ses idées sont hideuses, peccamineuses et vulnérantes. D’un coté, donc, nous avons les antifascistes, présentés avec application. Ils sont nobles et bons. Nobles parce qu’ils défendent le faible ; noble parce qu’il sont du côtés des vulnérables petits oiseaux et des minorités opprimées. Bons parce qu’ils soutiennent le petit citoyen devant la violence de ce « monstre froid » qu’est l’Etat ; bons parce qu’ils mangent des graines, du soja, du maïs, le tout devant un public de citadins qui sans doute peinerait à distinguer le chêne du boulot. De l‘autre coté, on doit supporter celui qui incarne « l’infection viriliste » ; celui qui défend, par de crétines formules, le gros paysan barbare, le terroir boueux et la vilaine police ; celui qui méprise, avec des mots inconsistants, les femmes et les minorités.

Asymétrie totale et coupable, au mépris du relief et d’une quelconque quête de vérité. Manichéisme évident. Les bons, les méchants. Finalement, on se trouve plonger dans une sorte de Marvel pour bobos et philistins cultivés. Le verbe perd alors sa vocation : ce « vecteur d’esprit » devient un simple pourvoyeur de passions creuses : il ne combat pas le fascisme avec la rigueur de la raison : il s’y oppose avec la frivolité des évidences légères, le tout dans une forme d’absence coupable de réflexion : jamais on ne s’interroge sur les causes du fascisme, sur ses mécanismes, ses formes, son style ou encore sur la détresse qui conduit ses partisans à y adhérer. Pis, jamais les excès du véganisme, du féminisme, de l’écologisme, du LGBTisme ne sont explorés.

Comme si tout cela n’était pas suffisamment caricatural, le public s’est senti le devoir de rivaliser d’impertinence et de crétinerie avec Tiago Rodirguez. Un point en faveur de ce dernier, c’est qu’il aura au moins réussi a provoquer la réaction escomptée.

Jamais la maxime de La Rochefoucauld ne m’avait semblé ce soir là si limpide : « le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien » disait le moraliste. Il fallait voir l’imposture générale dans laquelle s’est soudainement drapée le public. Il fallait entendre ce carnaval d’indignation devant le monologue final du fasciste ; il fallait sentir cette hypocrite colère collective, cette communion d’esprits offusqués. Quel spectacle ! Du théâtre dans le théâtre. Le boomer, pris d’une fièvre guerrière, se surprend à lever le point en signe d’héroïque résistance. D’autres, devant cet insoutenable soliloque, quittent la salle en signe de protestation. Le plus téméraire d’entre eux sacrifie son siège bien douillet pour se risquer à pelauder le comédien : faire taire un fasciste avec des méthodes de fasciste, voilà ce qu’il manquait pour que la caricature soit complète ! Néanmoins, faisons grâce de notre sévérité à ce spectateur : comme un enfant au milieu de ses camarades, celui-ci voulait son heure de gloire. L’enfance ne mérite pas la rigueur de ma sévérité. Lorsque le petit fut intercepté par la sécurité et sommé d’aller gentiment se rasseoir, son visage ne put dissimuler ce sourire en coin du grimaud qui, conscient de son impair, retourne un peu penaud à sa place, amer de n’avoir pu amuser la galerie. Quelle tendresse.

Reste que cette gigantesque moutonnerie était bien ridicule et, malheur, il fallut qu’elle se poursuivît jusqu’a la sortie de la salle de spectacle. En effet, les superlatifs ne manquèrent pas pour qualifier la profondeur de cette « oeuvre ». De toute part on entendait des « brillantissime » et des « génialissime ». Rien que ça !

Mais, le plus inquiétant, ce n’est pas que l’auditoire fut fasciné par deux heures et demi d’inconsistance ; c’est plutôt qu’il fut incapable de justifier cet état de fascination : les uns bredouillant quelques mots maladroits comme de petits enfants ; les autres répondant par des formules aussi générales que le texte de Thiago Rodrigues ; le tout dans une sorte d’ablation complète du sens critique.

Je dois néanmoins tempérer ma critique sur un point : la mise en scène et les jeux de lumières étaient réussis. Pour autant, je ne suis pas sur que l’on puisse dire d’un spectacle qu’il est abouti pour ces seules raisons, pas plus qu’on ne peut dire d’un livre qu’il est bon parce que sa couverture est belle.

La pièce semblait pourtant motivée par une noble volonté : dénoncer la lutte armée, refuser de « répondre à la violence par la violence ». Mais la pureté de l’intention cède devant la mollesse de la vision et le public, déjà convaincu de la démonstration, ajoute au ridicule de la représentation.