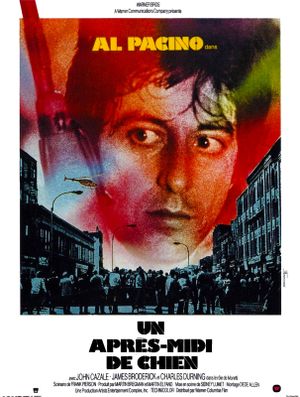

22 août 1972. John Wojtowicz, américain lambda et ancien soldat au Vietnam, décide de braquer une banque avec deux amis. Cependant, leur plan échoue. Trois ans plus tard, après Serpico en 1973, Lumet retrouve Al Pacino pour un long métrage basé sur ce fait réel. Grâce à un scénario parfaitement ficelé par la plume de Frank Pierson, justement récompensé par l'oscar du meilleur scénario 1976, Dog day afternoon s’apparente à un documentaire en temps réel où les ellipses se font rares.

Conseil : ne pas lire cette critique si vous ne l'avez pas vu.

Amoreena d'Elton John rythme les premières images du film. Les plans se succèdent, montrant les différentes couches sociales des nombreux habitants du quartier de Brooklyn. Sûrement pour montrer que les braqueurs sont des gens parmi tant d'autres. Parce que oui, Sonny, Stevie et Sal ne sont pas de vilains gangsters. Ce sont des hommes comme les autres.

En témoigne la panique de Stevie dès les premiers instants, ne se sentant capable d'un tel crime, qui s'enfuit et abandonne ses partenaires en laissant son pistolet avec son fameux : « I can't do it Sonny ! » En tant que spectateur, cette scène inspire la pitié.

Plus le temps s'écoule, plus on constate que les braqueurs sont quasi-inoffensifs et ont « le cœur tendre ». Premièrement, Sonny se montre très compréhensif avec les otages. Entre les malaises, les femmes qui paniquent et qui veulent aller aux toilettes, le pseudo-voyou, plein de compassion, ne leur refuse pas grand chose. Deuxièmement, le taciturne Sal, joué par John Cazale, s'affole lorsque Sonny fait croire aux policiers qu'il est capable de balancer des cadavres un par un sur le bitume.

(A souligner en gras. La prestation majuscule d'Al Pacino, soliste majestueux. Un véritable caméléon du grand écran capable de jouer n'importe quel rôle. De son rôle de gentil flic dans Serpico à celui du méchant mafieux dans Scarface.)

En ce qui concerne la police, elle ne fait pas dans la dentelle. Pour des petits voyous ayant prouvé qu'ils étaient inoffensifs, le FBI et son artillerie lourde sont de sortie. La scène où ils confondent l'otage noir avec l'un des braqueurs parle d'elle-même. La police est incapable.

De plus, les moyens mis en place sont absurdes. Lorsque Sonny sort de la banque, seulement armé de son drapeau blanc, il est obligé de scander son désormais légendaire : « ATTICA ! ATTICA ! » pour que ces derniers baissent leurs pistolets.

D'ailleurs, acclamé par la foule, la presse en fait rapidement un héros. Ce braqueur de banque devient en l'espace de quelques heures un véritable héros. Cela n'a aucun sens.

Le « héros » souffre aussi d'une situation sentimentale complexe. Partagé entre l'homme qu'il aime et la mère de ses deux enfants. Car marié à Angie, nous apprenons qu'en réalité, Sonny a décidé de braquer cette banque afin de pouvoir financer une opération de changement de sexe à sa deuxième femme nommée Léon.

(Ironie du sort. Le vrai John Wojtowitcz, alors qu'il était emprisonné dans un pénitencier, bénéficia de 7500$ grâce au succès du film. Et une partie de cette somme servit à financer l'opération...)

C'est alors que la communauté gay s'en mêle. Manifestant devant la banque pour soutenir celui qu'ils considèrent comme leur fer de lance. Cela n'a aucun sens. C'en est même pathétique.

Sans parler de la presse qui veut du spectacle, du sensationnel. L'exemple parfait est la scène où « Grande Gueule » se fait interviewée par les journalistes pendant le braquage, comme si de rien n'était.

Comme ce dernier, certains moments sont drôles malgré eux. Par exemple, lorsque Sonny s'amuse avec les otages alors que la banque est encerclée par des centaines de policiers et survolée par des hélicoptères.

La scène finale se passe de mots. Alors que Sonny et Sal devaient s'envoler pour l'Algérie à bord d'un avion, la police décide de tirer une balle dans la tête du second et de menotter immédiatement le premier qui se prend vingt ans de prison. Pourtant d'autres solutions s'offraient à eux. Par exemple, ils auraient pu avertir la police algérienne qui les aurait arrêtés dès leur premier pas à l'aéroport.

Pour conclure, après son chef d’œuvre Twelve angry men, Sidney Lumet, armé de sa caméra, remet le couvert et décide de faire la brillante critique de ces problèmes sociétaux ainsi que de l'absurdité de certains aspects de la société américaine. Sans être moraliste, le réalisateur se contente de dénoncer juste par les images.

En effet, Lumet possède une vertu qui se fait rare. Il ne juge pas, il montre. Dog day afternoon ou l'un des rares films sur lequel je n'ai rien à redire. La perfection se fait proche. Un grand monsieur du cinéma. Merci monsieur Lumet. Reposez en paix.