L’une des premières scènes est révélatrice des intentions du film. Le protagoniste, une jeune femme peintre, est dans une chaloupe remplie d’hommes dont ont ne voit pas le visage. La boite contenant son matériel de peinture tombe à la mer et elle saute à l’eau pour la récupérer, sans qu’aucun autre personnage ne réagisse. Cela montre à la fois qu’il s’agit d’une femme indépendante qui n’attend pas qu’on lui vienne en aide et que les hommes sont pratiquement absents du récit. En effet, par la suite l’intrigue prend souvent la forme d’un huis-clos entre quatre, puis trois femmes, et les rares excursions à l’extérieur de ce gynécée, pendant cette parenthèse qui dure la majeure partie de l’histoire, ne les font croiser également que des femmes. Du père de la jeune fille en feu par exemple, dont on peu imaginer qu’il est mort ou parti en expédition maritime, il ne sera jamais question. Cela pourrait être comme dans Les Invisibles un état de fait dicté par le sujet (même si celui-ci est déjà un choix), mais il s’agit bien plus ici d’un parti pris d’une vision féminine, car les personnages secondaires masculins qui apparaissent au début et à la fin ne retiennent tout simplement pas vraiment l’attention. Céline Sciamma fait le choix de contribuer à rééquilibrer la représentation des genres dans le cinéma, étant donné la surreprésentation écrasante des hommes.

Elle a l’intelligence de ne pas en faire une démonstration, car comme l’a écrit Marcel Proust : « Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. » Les hommes ne sont d’ailleurs pas présentés forcément de façon négative, comme en témoigne la rencontre entre l’amateur d’art et la peintre au Salon. La condition féminine est pourtant au centre de leur échange, car elle a inscrit son tableau au nom de son père, sans doute pour pouvoir l’exposer et il ignore qu’il s’agit en fait du sien. Pourtant, une fois qu’il est informé de son erreur faite de bonne foi, il continue son commentaire de l’œuvre, emporté par son enthousiasme, tandis qu’elle tourne à peine la tête dans sa direction et que la caméra reste centrée sur elle. La mise en abyme est évidente entre la réalisation qui choisit un point de vue féminin et le personnage de la femme peintre, qui elle-même se bat pour être une artiste dans un univers masculin. Le parallèle est d’ailleurs souligné par le titre d’un des tableaux qui est le même que celui du film. En revanche, celle qui condamne sa fille à un mariage forcé est la mère, parce que cela se fait ainsi et afin de pouvoir retourner en Italie, son pays d’origine dont sa propre union l’a privé. Elle apparait par ailleurs comme une personne humaine et drôle, ce qui n’enlève rien à la violence de l’injustice qu’elle lui fait subir.

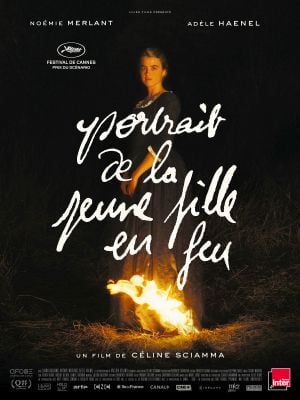

Enfin, il serait criminel d’écrire sur Portrait de la jeune fille en feu sans dire qu’il s’agit d’une histoire d’amour et sans évoquer ses qualités artistiques. La mise en abyme avec son sujet, déjà évoquée, s’exprime également par l’attention accordée à l’image. Celle-ci est inspirée par la peinture de l’époque et possède une douceur comparable à celle que pourrait fournir de la pellicule Portra, bien que le tournage se soit effectué en numérique. Une grande précision est de mise dans les cadrages, malgré un classicisme tout à fait justifié et j’ai particulièrement apprécié qu’une cinéaste fasse enfin attention à l’harmonie des couleurs, chose devenue rare aujourd’hui, où il ne s’agit souvent plus d’un choix artistique par rapport au noir et blanc mais d’un choix par défaut, d’un non-choix, dont on ne tire pas conséquence. La photographie et les costumes font partie de cet ensemble qui fait que n’importe quel plan, même immobile, puisse être contemplé avec plaisir. Les acteurs sont justes sans exception. A titre personnel j’ai été particulièrement touché par l’interprétation de Noémie Merlant, tout en nuance et en observation, même si c’est l’alchimie du couple qu’elle forme avec Adèle Haenel que l’on retient avant tout. Si j’avais un seul reproche à faire, c’est la tendance parfois à tomber dans un symbolisme un peu facile comme lors de la scène du premier baiser.