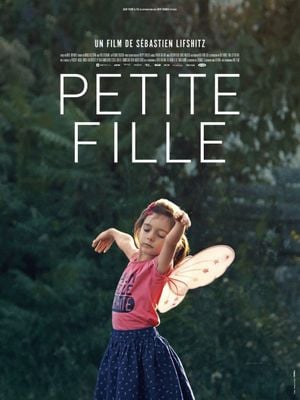

Deux films de Sébastien Lifshitz sont sortis cette année à seulement quelques mois d’intervalle : Adolescentes en septembre et Petite fille en décembre via le site d’Arte. Les deux films proposent un travail autour du sujet de l’enfance : Adolescentes est une fresque qui dépeint les années 2010 par le prisme de deux adolescentes et Petite fille présente le portrait de Sasha, un enfant de 7 ans qui se sent petit fille depuis des années. L’analyse de Petite fille tentera de mettre en lumière le dispositif documentaire mis en place par Lifshitz pour libérer la parole enfantine ainsi que délimiter et capter la sphère de l’intime.

Petite fille suit le combat d’une famille pour faire reconnaître la transidentité de leur fille Sasha aussi bien à l’école que dans la sphère extrascolaire. Contrairement à Adolescentes, le réalisateur a ici recours à des entretiens face caméra. Sébastien Lifshitz interroge au début du film la mère et le père de Sasha et plus tard sa sœur et son frère. Leurs paroles viennent s’entremêler à l’intérieur du film pour raisonner comme un tout. Bien que Karine se détache des trois autres, le soutien familial semble préfigurer un entité indestructible et imperméable à l’hostilité du dehors. Ainsi, le film s'intéresse davantage à la lutte de l’ensemble de la famille qu’à la lutte Sasha elle-même. Ces entretiens se mêlent à scènes de vie familiale, à des rendez-vous avec des spécialistes et au filmage des différentes démarches de Karine et le père de Sasha, pour faire accepter la transidentité de leur fille.

La particularité du documentaire est d’ailleurs de traiter Sasha littéralement comme un enfant. Rappelons que la racine latine d’enfant : infantes signifie celui qui ne parle pas. Le film présente une quantité importante de scènes où il est question de Sasha sans que cette dernière ne s’exprime directement. Cela s’explique par le fait que la parole de Sasha est à l'extérieur de la sphère familiale bridée par le corps social et son refus de la considérer comme une petite fille. Sa parole ne se libère ce n’est qu’à l’intérieur du cocon familial où en présence de sa mère, Karine est en dehors du domicile familiale le parangon de cette parole. L’incapacité de Sasha à se présenter comme une fille aux yeux du corps social est particulièrement visible dans une scène où elle se rend à son cours de danse classique. Alors que les autres filles sont vêtues de robes bleues, Sasha est cantonnée à porter un pantalon et à se vêtir de rouge. Lorsque sa professeure, cadrée hors-champ (nous y reviendrons), appelle Sasha “mon bonhomme", cette dernière ne sait que répondre et préfère s’isoler à l’extérieur du groupe. L’habit rouge qu’elle enfile a pour effet de l’exclure visuellement des autres danseuses et de la marginaliser.

Cette opposition entre un intérieur protecteur et un extérieur oppressant est d’ailleurs renforcée par le motif de la chambre. Cette dernière est présentée dès la séquence d’introduction comme un lieu d’épanouissement où Sasha peut essayer librement les vêtements qu’elle souhaite porter. La jeune fille exprime à plusieurs instants du film ses regrets de ne pas pouvoir montrer sa chambre à ses amies ou à ses camarades. La chambre apparaît alors comme un espace apaisant et secret qui semble accueillir en son sein la véritable identité de Sasha. Cette chambre constitue le pendant exact du monde extérieur qui brime et repousse l’identité de la jeune fille. Cette opposition semble néanmoins s’inverser lors de la séquence de la plage. Le choix de cadres extrêmement larges et le montage rapide viennent apporter une forme de respiration au film, et préfigurent une forme de conquête de l’extérieur. La suite du film montre en effet comment Sasha s’approprie progressivement le monde extérieur en y exportant son identité. Cette appropriation du dehors s’accompagne également d’une réappropriation de la parole : pour la première fois Sasha s’adresse directement à la caméra, tout comme au spectateur, et déclare : “Tu as vu, j’ai changé”. Le documentaire peut ainsi être perçu comme le récit d’une conquête progressive du monde extérieur.

Ce contraste entre l’intérieur et l’extérieur en appuie un autre tout aussi prégnant, celui entre les enfants et les adultes. A plusieurs reprises, le cadrage semble refuser de se mettre à hauteur d’adultes pour ne cadrer que le monde enfantin. Lorsque Sébastien Lifshitz cadre Sasha, il la cadre toujours à hauteur quitte à recadrer les adultes qui l’entourent, ce motif se répète également lorsqu’il filme son frère. A contrario, lors de la scène du cours de danse, la professeure de danse qui mégenre Sasha n’est cadré que jusqu’aux épaules, comme si elle ne s’insérait pas dans ce groupe composé d’enfants. Plus généralement, les contraintes du tournage semblent appuyer une pratique du hors-champ. L’incapacité de Sébastien Lifshitz à pouvoir filmer certains évènements comme les rendez-vous entre les parents de Sasha et le directeur de l’école ou les journées scolaires de de la jeune fille repoussent tous ces personnages dans un hors-champ qui appuie leur inadéquation avec la vie de Sasha. Leur refus de considérer Sasha comme une fille semble symboliser un refus plus large, celui d’une partie de la société française qui refuse d’accepter et ou d’essayer de comprendre la transidentité.

Ainsi, alors que les enfants sont montrés comme une communauté ouverte, tolérante et compréhensive, le monde des adultes apparaît comme une entité fermée et conservatrice. Cette comparaison est particulièrement explicite à deux moments du film. Du côté des adultes cela est visible lorsque le directeur et l’institutrice s’obstine à mégenrer Sasha alors qu’ils ont reçu des directives médicales. Du côté des enfants, cela est visible lorsque le frère de Sasha raconte au docteur qu’expliquer la situation de sa sœur à ses amis suffit à faire taire leurs interrogations. A fortiori, la dernière rencontre avec le docteur sonne comme l’aveu de l’échec du monde adulte, malgré sa détermination Karine ne parvient pas à faire accepter l’identité de Sasha à sa professeure de danse.

Sébastien Lifshitz reprend avec ce nouveau film son étude du motif de la transition, d’un âge à un autre dans Adolescentes et d’une identité à une autre dans Petite fille. Il serait maladroit de réduire Petite fille au choix de son sujet. Le montage et la simplicité du dispositif permettent à Sébastien Lifshitz de dessiner des jeux de contraste qui appuient l’inhospitalité du monde extérieur à l’égard de Sacha. Le dispositif cinématographique tente ici de s’effacer mais n’y parvient jamais, la caméra agit ici comme un catalyseur et un récepteur des antagonismes. Avec finesse et discrétion elle parvient à dessiner la sphère intime et, au début du film, si fermée d’une jeune fille de 7 ans.