SPOILERS SUR TOUT LE FILM

Selon qu'on se fie à Hérodote ou à Lucien de Samosate, Philippidès est le nom du soldat athénien ayant couru une très longue distance dans le cadre de la bataille de Marathon. Chez le premier, il s'agissait d'avertir les soldats spartiates de l'arrivée de la flotte perse afin de requérir leur aide. Chez le second, il devait parcourir les 42 kilomètres séparant Marathon d'Athènes pour apporter la nouvelle de la victoire ; plutôt une course triomphale, l'exploit d'un soldat tant galvanisé par l'ivresse de la victoire qu'il donna sa vie pour que ses compatriotes en soient avertis le plus rapidement possible. Dans les deux cas, il s'agissait d'un acte destiné à mettre les hommes sur le pied de guerre, soit pour contrer avec réactivité la menace d'une invasion étrangère, soit pour enclencher la récupération patriotique d'une gloire victorieuse. La course de Philippidès a pour destination la mise en branle de la force.

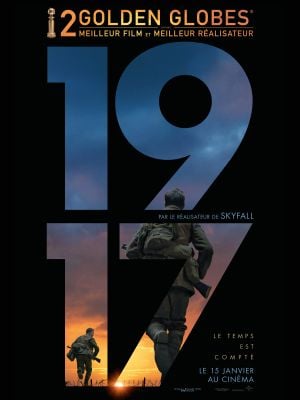

Il n'en est rien dans le film de Sam Mendes, dont l'intrigue a été inspirée par un héritage familial transmis par tradition orale à la façon d'un chant homérique, et dans lequel l'urgence consiste à avorter une attaque dont l'accomplissement ne résulterait qu'en un désastre humain. Philippidès, réincarné dans le Lance Corporal Schofield, n'est plus le héros d'une épopée nationale vantant les prouesses belliqueuses du peuple attique, mais une simple bidasse à la fois victime et bourreau dans la folie meurtrière de la Première Guerre mondiale. Nul vainqueur et nul vaincu dans cette catastrophe infernale où sont plongés des hommes mus par la force et le devoir de vaincre, négligeant impuissamment la souillure de leur âme. Une mission : mettre fin à la mort.

L'appel du devoir

Il n'est pas anodin que les rôles secondaires du film soient à ce point garnis de vedettes aussi prestigieuses qu'immédiatement reconnaissables. Colin Firth, Andrew Scott, Richard Madden, Mark Strong et Benedict Cumberbatch ne doivent pas cumuler tous ensemble plus de cinq minutes de temps d'écran, mais leur apparition aux moments charnière du film font tout pour invoquer l'impérieuse destinée qui tombe fatalement sur les héros. L'apparition d'un visage connu n'est pas pour les spectateurs qu'une source de contentement, mais commande l'autorité due à sa réputation. Firth en général, Strong et Cumberbatch en capitaine et colonel, Scott et Madden en lieutenants : tous sont pourvus d'un grade militaire proportionnel à leur renommée et sollicitation dans l'industrie de l'audiovisuel. On peut reconnaître Tommen ou Bodevan avec la complicité due à un ami proche, mais l'apparition intimidante, aussi brève soit-elle, de Doctor Strange ou de George VI transmet une certaine idée de la charge du devoir enserrée comme un joug sur les épaules des protagonistes.

Il s'agit de la première pulsion qui semble animer l'odyssée de Schofield et donner un sens à son exploit. Il a accompli sa mission car c'était son devoir, en tant que soldat et en tant que sujet du royaume de Grande Bretagne. En délivrant la missive au Col. Mackenzie, il a sauvé des vies britanniques et évité une défaite pour la couronne. Voilà une explication que la hiérarchie n'aura aucun mal à attribuer à son haut fait. Elle est pourtant la plus facilement réfutable : Schofield n'a que faire des distinctions militaires, ayant échangé une médaille contre une bouteille de vin avec un officier français. L'autorité de ses supérieurs a sur lui tout d'abord un effet superbe et pressant, lorsque le General Erinmore répond à ses inquiétudes d'un sec "Good luck!" mais cet effet n'a de cesse de s'effriter au fur et à mesure que Schofield se hâte vers son objectif. D'abord, le capitaine Smith échoue, malgré sa bienveillance, à ré-insuffler dans son visage las et tordu par le deuil, l'étincelle de détermination qu'il croit nécessaire à l'accomplissement de son devoir. ("It does not do to dwell on it.") Puis, lorsque les officiers chiens de garde de l'abri souterrain de Mackenzie lui en barrent l'entrée, les ordres qu'ils lui beuglent font ricochet sur lui comme des balles de fusil sur un cuirassé, et il force le passage pour délivrer sa missive, défiant toute discipline attendue d'un soldat de son rang.

L'explication patriotique est donc flétrie. Faut-il plutôt attribuer son exploit à son amitié pour Blake ?

"I can't carry you, but I can carry it for you."

L'image de deux jeunes soldats sur qui a échoué un fardeau dont ils ne se sentent pas capables, traversant une terre boueuse, jonchée de cadavres et de désolation, convoque irrémédiablement à l'esprit du spectateur de 2020, l'image de Frodo et Sam traversant le Mordor, portant l'Anneau unique jusqu'aux crevasses du destin. L'expérience des tranchées subie par J.R.R. Tolkien avait été fondatrice de cette histoire, et la fraternité entre les deux hobbits lui avait été inspirée par la camaraderie que se témoignaient ses compagnons d'armes, dont beaucoup devaient ne pas revenir chez eux. C'est donc par un mouvement sémiotique circulaire que ce vécu authentique de l'horreur des tranchées a transité par un imaginaire littéraire merveilleux et infusé la culture britannique avant de revenir éclairer, avec le soutien virtuose de Roger Deakins, les récits sensoriels qui en sont à l'origine.

La deuxième pulsion qu'on peut donc attribuer au marathon de Schofield est celle de l'amitié. Le caporal nous est d'abord présenté comme un couard, cherchant à temporiser l'empressement de Blake qui se précipite pour sauver son frère et maudit le sort qui a voulu qu'il ait été choisi pour ce qu'il pensait être une routinière mission de ravitaillement plutôt qu'une dangereuse incursion derrière les lignes ennemies. Mais le poignant trépas de Tom Blake, piqué par une Araigne allemande beaucoup plus venimeuse que celle du roman de Tolkien, gémissant de douleur et trébuchant de faiblesse tandis que son visage filmé de façon ininterrompue par le déchirant plan continu que le film nous impose, se fait effroyablement de plus en plus pâle, va renforcer sa résolution et le déterminer à porter son fardeau (sous la forme d'un anneau qu'il retire du doigt de son camarade tombé, entérinant la référence), et sauver son frère à sa place.

Explication bien plus séduisante que le devoir patriotique, elle comporte également ses contradictions. A la lisière du bois qui borde la ferme où Blake va trépasser, Schofield, lui avoue toute la peine qu'il a eue à dire adieu à sa famille au moment de partir au combat, et la photo d'eux qu'il porte dans sa boîte étanche en métal porte la mention "Come back to us."

Si la motivation de retrouver sa famille surpasse toute camaraderie qu'il ait pu éprouver pour son compagnon d'armes, comment expliquer qu'il aille au devant du danger, au mépris de sa propre vie, pour accomplir sa mission ? Car loin de réunir les frères Blake, Schofield doit en réalité porter à celui qu'il ne connaît pas la morbide nouvelle du déchirement qu'il craint le plus entre lui et sa propre famille.

L'amitié fidèle n'est donc pas une pulsion suffisante pour faire raison à elle seule de l'exploit de Schofield.

Andromaque

Au cœur de la ville en ruines d'Ecoust, blessé à la tête et entouré d'ennemis, Schofield trouve refuge dans une cave où il rencontre une jeune femme française protégeant une petite fille dont elle ne connaît même pas le nom. L'esprit de pentecôte règne sur eux, chacun s'exprime dans sa propre langue et n'a pas besoin d'autres mots que les siens pour comprendre et être compris. Ces trois inconnus que la guerre a séparés de leurs proches mais rassemblés dans cette alcôve rassurante où ils partagent quelques instants de réconforts, reconstituent durant une nuit la famille qui attend Schofield de l'autre côté de la Manche, et ce dernier vient assurer pour l'enfant la présence rassurante du père que la guerre lui a également arraché. Il lui dit un poème d'Edward Lear :

They went to sea in a Sieve, they did,

In a Sieve they went to sea:

In spite of all their friends could say,

On a winter’s morn, on a stormy day,

In a Sieve they went to sea!

And when the Sieve turned round and round,

And every one cried, ‘You’ll all be drowned!’

They called aloud, ‘Our Sieve ain’t big,

But we don’t care a button! we don’t care a fig!

In a Sieve we’ll go to sea!’

Far and few, far and few,

Are the lands where the Jumblies live;

Their heads are green, and their hands are blue,

And they went to sea in a Sieve.

("The Jumblies" Edward Lear)

Cette comptine sur des marins prenant la mer dans une passoire peut évoquer l'insouciance des jeunes générations de soldats partis la fleur au fusil en 1914, s'attendant à une guerre aussi courte que leur triomphe serait grand, mais quand cet étranger venu se battre pour une terre qui n'est pas la sienne la susurre à l'oreille d'une enfant de langue étrangère, toute sémantique s'efface dans la fonction poétique du langage dont les douces allitérations et le rythme lancinant ont pour effet magique d'apaiser les âmes et d'éloigner pour un instant la perspective de la mort.

On pourrait presque vouloir rester éternellement dans ce cocon protecteur et c'est ce que la jeune femme intime au soldat, d'abord dans sa propre langue puis dans la sienne : "Restez ici ! Stay!" et son insistance rappelle celle d'Andromaque ordonnant à Hector de rester auprès d'elle :

Pauvre fou ! ta fougue te perdra. Et n'as-tu pas pitié

non plus de ton fils si petit, ni de moi, misérable, qui de

toi bientôt serai veuve? Car les Achéens bientôt te tueront,

en se jetant tous ensemble sur toi; et pour moi, alors, si je

ne t'ai plus, mieux vaut descendre sous la terre. Non, plus

pour moi de réconfort, si tu accomplis ton destin, plus

rien que souffrances !

(L'Iliade, chant VI, trad. Paul Mazon)

Mais Schofield décide à nouveau de partir accomplir la destinée qui l'attend, et c'est pour lui comme revivre la première déchirure qui l'a séparé de sa famille. Ainsi, alors qu'on pourrait imputer l'accomplissement de son exploit à une troisième pulsion, celle de la famille, comment peut-on expliquer qu'il accepte de s'en séparer comme une deuxième fois pour le mener à bien ?

La question de l'obéissance des soldats de la Grande Guerre occupe les historiens depuis un siècle : est-ce la contrainte des officiers, leur patriotisme, leur solidarité masculine ou leur devoir familial qui les a poussés jusqu'au bout du conflit ? Loin de répondre à cette question, on voit bien que ces pulsions seules n'auraient pas pu pousser Schofield à un tel dépassement de soi et une telle négligence de sa propre survie. Le peuvent-elles une fois cumulées ? Je pense que oui, et que non en même temps. Car ce qui motive ce Philippidès moderne est une pulsion beaucoup plus profonde et beaucoup plus forte, qui fait de 1917 bien plus qu'un simple récit de guerre individuel, aussi immersif et réaliste soit-il, et le hisse au rang d'odyssée mythologique universelle.

La pulsion de vie

La pensée de la mort ne peut pas être

soutenue, sinon par éclairs, dès qu'on sent que la mort est

en effet possible. Il est vrai que tout homme est destiné à mourir [...] mais pour ceux dont l'âme est soumise au joug de la

guerre, le rapport entre la mort et l'avenir n'est pas le même que pour les autres hommes. Pour les autres la mort est une limite imposée d'avance à l'avenir ; pour eux

elle est l'avenir même, l'avenir que leur assigne leur

profession. Que des hommes aient pour avenir la mort,

cela est contre nature. Dès que la pratique de la guerre a

rendu sensible la possibilité de mort qu'enferme chaque minute, la pensée devient incapable de passer d'un jour à

son lendemain sans traverser l'image de la mort. L'esprit

est alors tendu comme il ne peut souffrir de l'être que peu

de temps [...].

L'âme souffre violence tous les jours. Chaque matin l'âme

se mutile de toute aspiration, parce que la pensée ne peut

pas voyager dans le temps sans passer par la mort. Ainsi

la guerre efface toute idée de but, même l'idée des buts de

la guerre. Elle efface la pensée même de mettre fin à la

guerre. (L'Iliade ou le poème de la force, Simone Weil.)

"There is only one way this war ends: last man standing" nous dit le colonel Mackenzie en recevant l'ordre de son général, frustré de devoir s'y conformer. L'attaque de ce matin n'aura pas lieu, mais les soldats épargnés repartiront à l'assaut le lendemain, ou le surlendemain, ou la semaine prochaine. Aucun des hommes pris dans les rouages destructeurs de cette machine infernale n'est capable d'envisager l'arrêt des combats comme une fin plutôt que comme un moyen. C'est en cela que l'histoire racontée par Sam Mendes, au même titre que La Liste de Schindler de Spielberg, est animée par un paradoxe narratif irréconciliable : comment peut-on raconter l'histoire d'un succès quantifiable dans une catastrophe humaine dont le désastre est infini ? Si la victoire du héros sur le plan matériel ne fait que retarder l'échéance de l'échec, elle ne peut être une victoire que sur le plan mythologique.

C'est pour cela qu'il convient enfin de noter que l'histoire de Schofield, dès les premières minutes, est l'histoire d'un mort-vivant. Trois événements figurent sa descente aux Enfers. Tout d'abord, lors de sa traversée du no man's land, lieu figurant la mort et la décrépitude des corps, il s'écorche la main sur un barbelé avant de la plonger accidentellement dans un cadavre en décomposition. Ainsi contaminé par la mort, il devient dramatiquement conscient du fait de n'être lui-même qu'un cadavre, une chose.

La force qui tue est une forme sommaire, grossière de

la force. Combien plus variée en ses procédés, combien

plus surprenante en ses effets, est l'autre force, celle qui

ne tue pas ; c'est-à-dire celle qui ne tue pas encore. Elle

va tuer sûrement, ou elle va tuer peut-être, ou bien elle

est seulement suspendue sur l'être qu'à tout instant elle

peut tuer ; de toutes façons elle change l'homme en

pierre. Du pouvoir de transformer un homme en chose en

le faisant mourir procède un autre pouvoir, et bien

autrement prodigieux, celui de faire une chose d'un

homme qui reste vivant. Il est vivant, il a une âme ; il est

pourtant une chose. Être bien étrange qu'une chose qui a

une âme ; étrange état pour l'âme. (L'Iliade ou le poème de la force, Simone Weil.)

La deuxième transformation subie par Schofield est son ensevelissement sous les décombres de la tranchée effondrée par une mine qu'un rat déclenche par hasard, comme un coup de la moira, et dont il est sauvé héroïquement par Blake, qu'il échouera à sauver quelques instants plus tard, dans une situation aussi absurde que tragique, puisque ce dernier finit poignardé par un pilote allemand qu'il cherchait pourtant à sauver des flammes ; et on ne peut qu'imaginer à quel point la situation doit paraître injuste à celui qui a été sauvé par un homme mort en voulant sauver la vie d'un autre, et combien il doit se dire qu'il aurait voulu les rôles inversés.

Schofield se rend donc compte à cet instant d'être un véritable mort-vivant, d'une part à cause de l'échéance que sa main contaminée fait peser sur son âme, et d'autre part en ayant constaté la frontière injuste, arbitraire et inacceptablement ténue qui sépare les morts des vivants.

C'est donc à mon avis dans le camion qui l'amène à son point de parcours suivant, le visage blême et inconsolable entouré d'âmes insouciantes et passivement enjouées que le divertissement écarte temporairement de l'idée de la mort, que l'ampleur métaphysique de sa mission lui apparaît le plus lucidement : Philippidès est descendu aux Enfers, et il doit avertir le genre humain tout entier que telle est sa destination s'il persiste à s'enfoncer dans son devoir de vaincre. Dès lors, les vivants n'ont plus d'emprise sur lui car on ne peut tuer un mort, et les balles des allemands esquivent sa figure translucide qui fuit les feux de la Géhenne pour se purifier dans l'eau douce du Styx, qui le porte à nouveau vers le monde des vivants.

Ce parcours de résurrection donne tout son sens au sommet mythologique et émotionnel du film. Des soldats qui par centaines se ruent vers les fortifications ennemies, et leur perte ; atomes lancés uniformément dans une même direction, et la course parallèle effrénée de Schofield qui dévie surnaturellement de sa trajectoire cosmique pour bouleverser l'ordre du monde dans un mouvement poétique aristotélicien.

Plus aucun vernis patriotique ou promesse fraternelle ne vient enrober cette prouesse héroïque transcendante. Tous ces hommes sont déjà morts, et le messager des Enfers doit les en avertir.

Le style du film révèle toute sa substance. La prouesse est narrative.