Ce tome est le premier d'une série indépendante ; il comprend les épisodes 1 à 5 initialement parus en 2009. Le scénario est de Mike Carey, et les illustrations de Peter Gross.

L'histoire commence par 3 pages de livres illustrés racontant un combat homérique entre Tommy Taylor, ses 2 compagnons (Sue Sparrow et Peter Price) et son animal familier (Mingus, un chat ailé) contre un sorcier nommé Count Ambrosio. Il s'avère qu'il s'agit du treizième tome des aventures de ce héros, écrit par Wilson Taylor qui s'est inspiré de son fils Thomas pour inventer son personnage. Cet auteur a disparu depuis plusieurs années, bloquant sa fortune de telle sorte que son fils ne puisse pas en profiter. Thomas (en abrégé Tom) bénéficie des conseils de Rupert Bayard Swope (un agent littéraire) qui lui organise des tournées de signatures des livres de Tommy Taylor, et des interventions lors de conventions sur ce personnage dont la renommée dépasse celle d'Harry Potter. Pendant l'une de ces séances questions réponses, un individu le prend à partie prétendant être le Comte Ambrosio. Puis Lizzie Hexam (une jeune femme) brandit des documents attestant du fait qu'il n'est pas le fils de Wilson Taylor. Tom Taylor va se rendre à la Villa Diodati (en Suisse), dernier lieu connu où a séjourné son père. Le dernier épisode est consacré aux choix de carrière de Rudyard Kipling (1865-1936), l'auteur du Le livre de la jungle, mais aussi le chantre de l'impérialisme britannique.

Ça commence comme un plagiat d'Harry Potter, ça continue comme une évocation des livres à succès de la littérature pour la jeunesse (une série en 13 tomes, comme celle des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire). Puis cela se transforme en une déclaration d'amour à la littérature, pour passer par une mise en abyme moqueuse et superficielle des auteurs de romans d'horreur (avec un petit pastiche sauce horreur de Tommy Taylor, ce que les anglophones qualifient de "fan fiction"), pour finir par un épisode consacré à Rudyard Kipling, sans aucune participation des autres personnages des 4 premiers épisodes. Le moins que l'on puisse dire est qu'il s'agit d'un début de série à nul autre pareil.

Mike Carey n'en est pas à son coup d'essai en matière de comics : il a déjà à son actif un passage remarqué sur la série "Hellblazer", l'écriture de la série Lucifer (une série puisant ses racines dans celle consacrée à Sandman par Neil Gaiman), des miniséries telles Crossing Midnight, et même un passage conséquent sur "X-Men legacy" (à commencer par "Supernovas"). Peter Gross avait déjà travaillé avec lui sur la série "Lucifer" et sur d'autres séries publiées par Vertigo comme Testament (West of Eden) de Douglas Rushkoff.

Il est évident dès les premières pages que Carey embarque le lecteur dans un voyage qui lui tient à coeur. Rapidement il apparaît que le thème central de ce premier tome est le pouvoir de l'écriture et le métier d'écrivain. À plusieurs reprises, Carey évoque la magie de l'acte consistant à utiliser le langage. Il met en scène le rapport du langage à la réalité en reprenant les principes philosophiques établis par Platon dans Cratyle, mais aussi en se servant du mythe de la caverne (dans "La République") pour exposer le principe moteur de son récit. Il s'agit donc d'un auteur écrivant sur l'art d'écrire de façon cultivée. Carey n'hésite pas à varier les formes de son récit : majoritairement une bande dessinée avec irruption de livre illustré, d'acrostiche, de facsimilé de page web d'informations, de conversations en ligne, de journal intime, etc. Chacune de ces formes vient enrichir la narration de manière naturelle.

Dans le fond, Carey ne se contente pas d'évoquer Platon, il confère à Tom Taylor un savoir dispensé par son père : les lieux géographiques réels qui ont servi d'inspiration à des auteurs classiques tels que Charles Dickens, George Orwell, Arthur Conan Doyle, etc. Il insère une rapide analyse de la source de l'horreur dans "Frankenstein" de Mary Shelley, et il finit par une évocation de la carrière d'écrivain de Kipling pendant un épisode.

Ces particularités finissent par créer une tapisserie impressionnante, mais aussi très partielle. Le lecteur a l'impression que le récit change de direction à chaque épisode. Le thème du rapport du langage à la réalité reste présent, à chaque fois abordé sous un autre angle. Carey sait rester original du début jusqu'à la fin : contrairement à ce que peut laisser penser le résumé, le lecteur n'a pas l'impression d'une variation anodine sur la perméabilité entre réalité et fiction à la manière de La Rose pourpre du Caire ou de La bibliothécaire d'Anne Gudule, ou encore L'affaire Jane Eyre de Jasper Fforde.

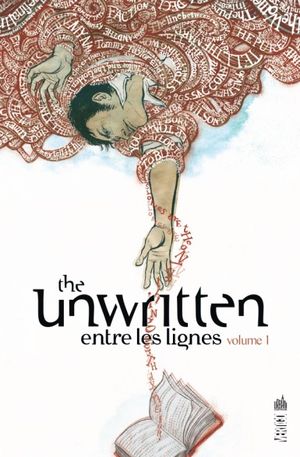

De son coté, Peter Gross fait de son mieux pour créer des illustrations discrètes en phase avec les différentes formes du récit. Pour les illustrations des passages du livre fictif de Tommy Taylor, il joue le jeu de l'image pour elle-même, à faible valeur de narration séquentielle. Pour les passages de bande dessinée classique, il utilise un style détaillé et simple. Il ne s'appuie pas sur un luxe de détails obsessionnels, mais sur des formes légèrement épurées pour une assimilation rapide à la lecture, tout en insérant des détails dans les décors et les accessoires pour les rendre uniques. Il subsiste quelques passages dans lesquelles les décors disparaissent (surtout lorsque les dialogues durent plus d'une page dans les épisodes 3 & 4). Il modifie son encrage en l'allégeant lorsqu'il met en images une adaptation d'un passage du Frankenstein de Mary Shelley, ou à l'occasion du journal intime de Kipling pour le cinquième épisode. Ses compositions visuelles sont suffisantes pour donner à voir les actions des personnages ; elles sont parfois un peu fades et restent en retrait par rapport au récit.

Par contraste les couvertures de Yuko Shimizu sont très sophistiquées et apportent un supplément d'imagination aux situations décrites.

Ce début de série ne ressemble à aucun autre. Mike Carey invite le lecteur à un voyage cultivé au coeur de la création littéraire et du maniement du langage. Il part de références culturelles populaires partagées par tous pour initier le voyage de Thomas Taylor vers ses origines. La mise en images est compétente et totalement asservie à cette histoire qui change de direction d'épisode en épisode. Il n'est pas possible de prévoir quelle orientation prendra la série par la suite : Les infiltrés (épisodes 6 à 12). Les 10 étoiles correspondent surtout à l'originalité du récit, malgré l'impression d'éparpillement.

-

Pour l'anecdote, Mike Carey a indiqué dans une interview qu'il s'est inspiré d'une autobiographie de Christopher Milne pour la situation de départ de Thomas Taylor. Il s'agit du fils d'Alan Milne, l'auteur de Winnie l'Ourson, qui s'est inspiré de son fils pour le personnage de Jean-Christophe (Christopher Robin).