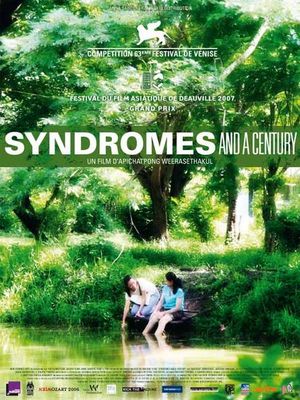

Il est des cinéastes que l’on associe immédiatement à un milieu, un environnement, un décor bien précis. John Ford est le chantre des pistes poussiéreuses traversant Monument Valley, Yasujirō Ozu le peintre de la métropole japonaise saisie au tournant de la modernité et de l’occidentalisation, Ingmar Bergman le géographe tourmenté du paysage minéral constitué par l’île de Farö. De Blissfully Yours à Tropical Malady, d’Oncle Boonmee à Cemetery of Splendor, Apichatpong Weerasethakul s’est imposé comme le grand sorcier de la jungle. Mystérieuse, touffue, absorbante. C’est au cœur de cette forêt immémoriale que se niche la clinique rurale de Syndromes and a Century, enclave de paix et d’ombre dont la caméra capte, jusqu’à ses fondations, les effluves telluriques. La nature omniprésente cerne les murs, grignote les fenêtres, enveloppe de ses bruissements magnétiques. Vectrice d’un paganisme indolent, elle produit un socle mouvant qui déréalise et allège les faits et gestes des hommes. Même cultivée sous serre, l’orchidée lumineuse reste énigmatique, et les eaux dormantes d’une nappe phréatique recèlent de bien lourds secrets. Le film joue sur la magie de lieux et de climats qui renvoient à des croyances profondément ancrées dans la culture thaïlandaise. Un sentiment permanent de flottement, voire de lévitation, parcourt les images : aucun cadre qui ne fasse figurer un angle droit, nul plan qui ne soit assoupli par une courbe ou une ligne sinueuse, souvent d’essence végétale. Quelques travellings ataraxiques autour des statues de bronze dans le jardin, illustres figures du passé semblant veiller sur l’endroit, accentuent l’impression cosmique d’immobilité des choses et du temps. Si le divertissement consiste d’ordinaire en une griserie d’action, une soif épanchée de récit, une inflation de suspense et de péripéties, Weerasethakul procède d’une démarche rigoureusement inverse qui se fonde sur l’étrangeté, la divagation, le dépaysement intégral. Les mots contemplation et torpeur, abandon et sensualité, semblent avoir été créés pour le cinéma hors-norme de cet alchimiste zen.

https://www.zupimages.net/up/22/47/eqfr.jpg

Chez lui, la passion ne saurait être exprimée autrement que sous le prisme de sa manifestation psychosomatique. Le désir désquame l’épiderme et dégénère en psoriasis (Blissfully Yours), l’excès de bonheur attise des fièvres sauvages (Tropical Malady). Ayant grandi parmi les remèdes et les diagnostics (ses parents étaient médecins de campagne), l’auteur cultive un goût sûr pour la pommade et le baume au cœur, les peaux abîmées que l’on panse d’une caresse, tous symptômes et toutes guérisons des maladies d’amour. Les corps s’incarnent, se réincarnent (Oncle Boonmee), sont souffrants, se traitent, se soignent. Ils réagissent à des excitations qui trouvent leurs origines dans le contexte politique, le karma ou la blessure sentimentale. Chaque personnage de Syndromes and a Century exprime un élan amoureux, timide ou téméraire, qui le pousse à se jeter à l’eau avec une sorte de lassitude bonhomme ou, au contraire, le fait s’abandonner à la douce mélancolie des occasions perdues. Un moine bouddhiste au sari safran vient consulter pour des douleurs articulaires, raconte ses rêves en détail (il s’y voit poursuivi par des poulets) et offre au docteur des sachets d’infusion destinés à conjurer ses soucis d’argent. Le plus souvent, les maux affleurent par les mots. Qu’on assiste à l’entretien d’embauche d’un praticien par un autre, et malgré le caractère saugrenu des questions posées très sérieusement, le candidat apparaît dans toute sa fragilité, son charme gauche. Pas d’autre urgence que celle de réconforter un collègue qu’on vient d’éconduire en lui confiant sa propre souffrance, sa propre expérience malheureuse. La psychologie ne se conçoit qu’extériorisée dans les limites de l’évaluation médicale et des humeurs physiologiques. Chacun sollicite l’autre, vient quérir un avis en échange du sien, tandis que le vagabondage et l’errance virent à la comédie et au drame léger. Telle se pratique la discipline d’Hippocrate dans ce dispensaire de brousse où souffle comme une brise surnaturelle, où se font entendre une sorte de mélodie lointaine, quelques bribes de mémoire intime et collective.

Et voilà que sans préavis, la fiction se téléporte dans un autre hôpital, en plein Bangkok, sans doute des années plus tard. Au cadre provincial succède le biotope urbain ; à la lumière naturelle d’un établissement désuet et plutôt vétuste l’éclairage artificiel d’une institution à étages ultramoderne, bordée de chantiers de construction ; à la médecine des guérisseurs, l’hygiénisme contemporain ; à une époque vouée au contact humain, au temps de se raconter des histoires en buvant le thé, l’ère des blouses blanches, des portables et des techniques affinées. La césure est toutefois plus discrète que dans Tropical Malady (où l’extinction d’un projecteur faisait basculer une idylle dans les ténèbres), et le vertige qu’elle provoque plus trouble. Transformé en avatar de lui-même, le film semble flotter dans un espace-temps indéfini, avant de reprendre paisiblement sa route vers les étoiles. Certaines scènes, parcourues de libertés espiègles, brillent d’un éclat inattendu et farfelu : le garçon qui joue au tennis dans un couloir, la beuverie entre hématologues portées sur la bouteille dans un débarras souterrain encombré de prothèses, le massage analgésique dispensé à un jeune promu pour revivifier ses chakras. D’autres sont calquées sur celle de la première partie, avec de légères variations de placements ou de dispositions, et ces répétitions renvoient aux croyances formulées explicitement par le dialogue : le monde est soumis à l’empire de forces célestes qui nous dépassent, influencent nos comportements et nos destinées. Le syndrome agit comme une contamination sans fin : une douleur en appelle une autre, un récit sa déclinaison altérée. Parti de souvenirs d’enfance, le film s’étend peu à peu aux dimensions d’un peuple et d’un pays, d’une communauté faite de veuves de guerre et d’ados mutiques, de moines gâteux et juvéniles, d’infirmières et de joggeurs. Une communauté où, sous la tente bleue d’un chapiteau, un dentiste se transforme chaque samedi soir en crooner.

https://www.zupimages.net/up/22/47/8lfo.jpg

Syndromes and a Century clôt la trilogie de films bipartites entamée avec Blissfully Yours. Mais pas plus qu’alors cette structure particulière n’évacue l’idée d’une continuité. Les reprises et assonances entre les deux segments ne font pas système : chaque fois qu’une phrase saute, le texte semble avoir été oublié, à moins que le sourire d’un acteur ne laisse entendre qu’il n’est pas dupe du gag formaliste auquel on lui demande de se prêter. Les modulations de lumières qui accompagnent la circulation des affects interviennent à l’intérieur de chacune des parties, celles-ci étant plus que jamais propices aux bifurcations spatiales et narratives. Faite de surexpositions, de raies estompées par la pénombre, la photographie participe du même pouvoir d’envoûtement que les sons d’ambiance (murmures du vent, stridulations des criquets, rumeur sourde de chaufferie). Elle tatoue le pourpre d’un branchage sur la joue veloutée d’une jeune femme regardant rêveusement par la fenêtre, oscille de soleils masqués en palmiers fluorescents, de surfaces aquatiques réfléchissantes en tubes aveuglants. Elle acquiert une autonomie aérienne et vaporeuse, la fluidité d’un esprit. Voilà pourquoi, lorsqu’un moine fait part de ses prétentions à devenir DJ ou à tenir une boutique de bandes dessinées, on comprend que l’existence réelle du comédien est fantasmée. Moins comme la réminiscence d’une vie antérieure que comme l’annonce d’une vie future, toujours présente mais temporairement contrainte dans l’étoffe d’un costume. Qu’on puisse être tantôt moine et DJ, dentiste et chanteur, c’est le genre de société apaisée, traditionnelle et actuelle, vieille et jeune à laquelle aspire le cinéaste. L’hôpital est ici le lieu d’une collectivité unie et d’un mouvement prospectif en raison même de la réversibilité des soins — les patients s’occupent des soignants, les défunts garantissent aux vivants un accueil bienveillant. Tous malades, tous en vie. "Réveillé par mes rêves", comme le confesse le bonze.

Comment résumer, comment définir ce film si intangible, si volatile ? Raconte-t-il l’idylle impossible entre une jeune médecin et un botaniste ? Est-il organisé sur un principe choral d’allers-retours, de rimes et d’échos ? Est-ce une échappée fantastique dans la mémoire (l’imaginaire ?) de son auteur ? Ou bien poétise-t-il la rémanence de la vie amoureuse de ses parents, avant sa naissance ? Truffée de cocasses tentatives d’amuser (un prétendant se cache maladroitement pour suivre la fille aimée, un prof de gymnastique pas possible donne un cours d’aérobic en plein air), l’œuvre s’offre d’abord comme une invitation à la sérénité, à la douceur de vivre. Des miroitements dans l’eau aux chansons pop éthérées, du rythme étale à la souplesse pendulaire des mouvements d’appareil, d’un pique-nique bucolique aux repaires de siestes et aux terrains de jeux, elle éveille une quiétude indéfinissable, une sensation de bien-être quasi aphrodisiaque. On soigne l’urticaire par le bouillon de racines, on masse une jambe avec la boue de rivière. Les personnages se déplacent au ralenti, les silences habitent les conversations, les voix des infirmières sur les balançoires sont assourdies dans une nuit qu’éclairent les néons et berce un air de guitare gratté du bout des cordes. Mais le film sait aussi atteindre soudain un degré assez stupéfiant d’intensité dans la peur, une peur bleue et glaçante : quelques minutes avant la fin, la caméra avance avec lenteur, rampe dans les sous-sols, portée par un bourdonnement inhabituel, jusqu’à s’approcher d’une bouche d’aération noire et ovale, béante, qui aspire de la fumée (tout ce qui reste de nos vies enfuies) et finit par avaler le cadre. Cette bouche ressemble à la mort. Elle décline à son tour le motif du cercle, symbole de métempsychose qui revient successivement sous la forme d’un test de personnalité, d’un cerf-volant électrique ou d’une éclipse solaire. Aucun réalisateur n’assume aujourd’hui comme Weerasethakul le mariage d’une approche expérimentale et d’une pensée ancestrale, saturée de questionnements et mettant en jeu un rapport mystique à l’au-delà. Ici le cinéma veille, son dispositif s’allège, s’accroche aux lianes, se fond dans le décor, et on n’avait tout simplement jamais vu cela.

https://www.zupimages.net/up/22/47/rl8d.jpg