C’est quoi le cinéma ? A cette question certains répondent : le cinéma, c’est avant tout le texte. On reconnaît bien là les « théâtreux », les adeptes de la hiérarchie des formes d’art, ceux qui pensent que le cinéaste n’est que le nègre (au sens littéraire du terme) de l’écrivain, que le film est toujours moins bon que le roman. Et de fait, lorsqu’un film est fait selon cette logique servile, ils ont souvent raison puisqu’il ne s’agit plus alors de cinéma mais de coloriage d’un texte, que celui-ci soit un scénario original ou non.

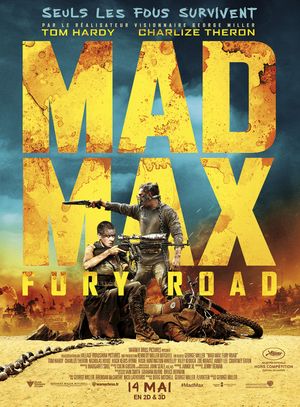

Alors c’est quoi le cinéma ? George Miller, à sa façon, semble se faire un devoir de le rappeler à ceux qui, peut-être, l’auraient oublié. Le cinéma, c’est entre autres choses une forme de langage : sorte de novlangue ayant sa propre syntaxe constituée d’images en mouvement et de mouvements d’images. Le verbe peut ici être réduit au strict minimum puisque les images, si la « caméra-stylo » et le « montage-ponctuation » sont « mouvementés » avec dextérité, trouvent leur propre phrasé, leur propre rythmique, leurs propres scansions, distensions, contractions, respirations, etc. : tous d’une nature purement audiovisuelle et, pourquoi pas, véhicules d’un propos pas si con (mais ça, c’est en option). L’essence du médium se trouve là. Celui des premiers grands hommes de cinéma en tout cas, et c’est vers eux que tend Mad Max Fury Road. Le mouvement de sa grammaire visuelle étant ainsi sensiblement le même que celui de son histoire et de ses personnages : celui d’un retour au primitif, mais un primitif boosté au nythrométhane du régime d’image survitaminé le plus contemporain. En termes de style, on serait tenté de dire « néo-primitif ». En termes de genre, on parle de post-apocalyptique (« post-apo » pour les intimes).

**

Le monde, le sang et la femme

**

Un scope leonien, une silhouette noire, un Interceptor, le désert à perte de vue : en une seule image d’une composition impeccable, le décor est replanté… à un lézard mutant près. « Mon nom est Max, et mon monde est à feu et à sang ». En proclamant cette sentence - l’une des seules phrases articulées qu’il expulse sur toute la durée du métrage, le reste consistant surtout en des grognements d’animal -, Max a déjà tout dit. La suite ne sera quasiment que sons et images. Car c’est à son sang, pas encore pourri, qu’on en veut. Un sang pur que l’on veut enchaîner et siphonner comme de l’or noir. Le sang d’un donneur universel, « indice 98 » (comme le sans plomb) : espèce rare à l’affût de laquelle sont tous les vampires de ce nouveau monde de fou. Une rareté qui par là même fait de Max, bientôt ligoté tel un totem à la prou d’un char motorisé, une légende au sens où l’entendait Richard Matheson. On parle donc bien ici de guerre des fluides, et notamment corporels (ceux-là même que chérissait un certain général Ripper). Des fluides redevenus ressources primordiales et faisant du monde de l’après holocauste nucléaire, non pas un pays « de lait et de miel », mais un pays de toutes les soifs et toutes les faims.

Pour reprendre les concepts de Marx - non le « r » n’est pas une faute de frappe ! -, lorsque l’ancienne « superstructure » du monde n’est plus, son « infrastructure », la tuyauterie qui huile son moteur souterrain, ses rouages laborieux, apparaissent au grand jour. Il n’est plus alors question de croissance, de pouvoir d’achat et de cours des devises. Il est question d’eau, de pétrole et de « forces productives ». Qui contrôle les robinets des précieux nectars peut contrôler tout le reste et, du haut de sa citadelle, se proclamer faiseur de pluie, assoire son pouvoir sur des masses incultes et bâtir une nouvelle « superstructure ». Politique, religion, art,… : tout réinventé sur les cendres de l’ancien temps, tout découlant d’un seul homme aussi puissant qu’un pharaon, nouvel arbre de vie et de mort, dieu qui donne mais surtout qui reprend. Ainsi George Miller précipite t-il en quelques images le mouvement de l’histoire et de la géopolitique mondiale. De la géopolitique pour les nuls peut-être, mais pas dénuée de bon sens pour autant, puisque le mythe fonctionne de cette manière, par condensation. Plus encore, c’est une façon pour le réalisateur de rappeler à quel point l’humanité, derrière le masque de la civilisation, en est encore à un stade animal (il faut voir Nux et son camarade se disputer un volant-relique comme un os à ronger). Animal politique ayant découvert la technique peut-être, mais animal belliciste aussi (et Kubrick rajouterait surement que ces trois choses là sont étroitement liées). De fait, avec ses fils qui sont des extensions de lui-même, l’un pour le regard conquérant, l’autre pour les biscotos qui conquièrent, et une armée de « jihad-boys » auxquels il promet le paradis des guerriers, Immortan Joe apparaît aussi comme un chef de guerre. Les empires commencent ainsi. Et l’humanité de redémarrer au point exact où elle s’était vue « terminée ».

Mieux encore, Immortan Joe a réalisé le rêve du Docteur Folamour : créer un modèle de civilisation où l’homme pulsionnel dispose de la (des) femme(s)-objet(s) à sa guise. Car le régime de ce Grand Khan est du genre très patriarcal. Une véritable phallocratie même, où l’empereur, à la manière de ses grands romantiques kidnappant leurs bien-aimées pour les choyer des années durant dans leur cave à l’abri de la lumière du jour - des fois qu’elles attrapent des coups de soleil ! -, est l’unique mâle alpha. Les autres hommes étant ici symboliquement castrés, ponctionnés ou réduits à d’éternels « boys » : chair à canon dégénérée et vouée au martyr. Mais le führer est aussi un grand humaniste. Pour preuve : il semble s’être donné pour mission de repeupler le monde… à lui tout seul. Ce qui, en fait, est darwinien. L’espèce qui se reproduit le plus assure sa survie, le grand manitou l’a bien compris. Aussi utilise t-il sa semence comme un chien marque son territoire. Tandis que les femmes, elles, lorsqu’elles ne sont pas exploitées comme des vaches à lait, constituent son harem privé : la chair de son canon ! Immortan Joe est donc un petit père des peuples à sa façon, un sombre vater qui veille sur sa marmaille comme Ouranos le fait dans le mythe cosmogonique. Sauf que dans celui-ci, le divin père et tendre mari finit par se faire "couper la chique". Et, c’est bien ce qui pend au nez de notre Ayatollah des grottes.

Parce que ses « poules pondeuses » en ont ras la ceinture de chasteté de se faire inséminer, marre de ces « graines de mort » qui poussent dans leur ventre comme Larry et Barry sur l’épaule de Nux. Aussi décident-elles de se faire la malle, et tant qu’à faire bien escortées par un Imperator gagné dans le divorce et se chargeant de les guider dans leur exode. De là, le film entame le récit d’une émancipation féminine aux accents presque œdipiens. Une quête de liberté où il s’agit d’abord de renouer le cordon ombilical avant de se rendre compte que celui-ci ne se rattache plus qu’à une vieille souche, et que s’émanciper, ce n’est pas fuir un patriarcat abusif dans les jupes d’un matriarcat impuissant : c’est couper les liens qui aliènent et retiennent tels des harpons de baleiniers. C’est ne plus fuir vers un ailleurs qui n’existe pas plus que le Walhalla - puisque les Vulvanies n’ont pas le pouvoir des Walkyries -, mais plutôt affronter son passé, le père-ogre, même si celui-ci a pris le sentier de la guerre et menace de ses chevaux de fer. C’est aussi et enfin accepter le coup de pouce venu de l’extérieur : celui qui apporte du sang neuf. Celui d’un mutique et mythique guerrier de la route qui, une fois sa tâche accomplie et redevenu lui-même, s’efface, la conscience apaisée, et laisse ces dames s’élever.

Ainsi, après les avoir montrées violées et tuées sous des regards, au mieux indifférents, au pire voyeurs, dans les précédents épisodes de la série, George Miller donne ici à ces personnages féminins l’occasion de prendre le manche et par la même occasion de corriger ces histoires où la femme n’est que l’attribut du héros : sa princesse, objet de conquête donc, ou sa mère, simple matrice. Rien de révolutionnaire cependant, puisque le réalisateur, outre le fait qu’il filmait déjà plus ou moins la même chose dans ses Sorcières d’Eastwick - où Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon et Cher se libéraient au contact et contre ce diable de Jack Nicholson -, fait ici moins acte de militantisme féministe qu’il ne montre un simple souci d’équité, et capte au passage un peu de l’air du temps (le « zeitgeist » comme il l’appelle). Aussi, serait-il bien dommage de limiter un tel film aux supposés « messages » qu’on voudrait bien lui prêter. Car il y a plus remarquable, et notamment le fait que George Miller, en bon adepte de Joseph Campbell, recoure ici à un récit de type mythologique, bourré de symboliques (maternelles et phalliques, de vie et de mort) et finalement comparable à la descente aux enfers des héros grecs : à l’aller, on affronte tous les cerbères et autres tempêtes pour rejoindre ses ancêtres, et au retour on revient sur ses pas en vue de sa renaissance. De là, ce Fury Road apparaît-il aussi comme une sorte de film-palimpseste : effaçant et réécrivant sa propre histoire en cours de film comme il réinvente l’univers dont il est issu, et faisant du remploi de techniques datant de l’époque du muet pour mieux faire du neuf avec du vieux.

*

Rolling thunder and the slapsticks

*

De par son désir manifeste de retourner à une forme de cinéma pur, le film de George Miller pourrait dans une certaine mesure être rapproché de Gravity. Il est vrai que les deux œuvres ont en commun cette caractéristique d’être fondées essentiellement sur l’action, et plus précisément sur un couple de gestes antagonistes mais complémentaires et à adopter alternativement suivant les circonstances afin de survivre : s’accrocher ou lâcher (voir couper). Ceci étant, il y a dans chaque film une dominante, et celle-ci n’est pas la même dans les deux cas. Pour la mère en deuil de Gravity, tout l’enjeu est de s’agripper, de s’arrimer afin de retrouver un centre de gravité. Et lorsqu’elle « lâche » quelque chose, c’est en fait parce que cet objet (corps, morceau de vaisseau, etc.) l’éloigne de son but premier : le retour sur Terre. La dominante de Gravity est donc « l’accrochage ». Pour les prisonnières du désert de Fury Road en revanche, la primauté est donnée à l’action de trancher, d’amputer - et pour Max de limer -, un peu comme le faisait le boomerang (castrateur ?) de Mad Max 2. Et le fait de s’accrocher n’est alors qu’une action éphémère, par exemple pour éviter d’être volée à l’arrachée - comme un sac à main - par un "war boys" au bout d’un balancier. Plus encore que de « lâcher » ou « larguer », le geste essentiel du film de George Miller est donc bien celui de « couper » : couper ces fils qui ramènent les poupées malmenées vers leur puppet master.

Dans cette optique, Fury Road apparaît peut-être d’avantage comme le reflet inversé de Gravity. En effet, au régime de stase en apesanteur du réalisateur mexicain connu pour ses longs plans séquences, s’oppose celui, bondissant et frénétique mais toujours fluide et lisible, du Tazz australien. Chez Alfonso Cuaron, le cut est synonyme de décrochage, et donc de mort dans l’immensité du vide spatial. A contrario, chez George Miller, le cut est synonyme de libération, d’émancipation, de coupage de cordon. Et le retour au point de départ, loin d’un conservateur retour au gynécée, est en réalité un putsch, une conquête du pouvoir par les armes. De même, les ultimes images des deux films, bien que toutes deux en contre plongée et figurant chacune une « victoire féminine », s’opposent radicalement dans leur symbolique. L’une, très « chtonienne », véhicule l’idée d’un ré-encrage à la Terre-mère et d’un retour à la pesanteur, celle qui permet à l’humain d’avoir prise sur son environnement. L’autre, au contraire, relève de l’extraction hors de sa condition d’esclave et donc de l’élévation, au propre comme au figuré. Ryan Stone réapprend à marcher tandis que Furiosa s’apprête à s’envoler.

Dès lors, ils ont beau apparaître tous deux comme étant à la pointe de ce que permet aujourd’hui le médium cinématographique en matière d’expérience sensorielle, Alfonso Cuaron et George Miller n’en incarnent pas moins deux conceptions radicalement opposées (dans leurs dernières œuvres en tout cas). Certes, l’un et l’autre cherchent à revenir à l’essence du cinéma tout en convoquant les attraits de la nouveauté. Mais il ne s’agit pas là de la même nouveauté. Celle de Gravity est de l’ordre de la texture, digitale et photoréaliste, de ses images. Celle de Fury Road est plus liée à la vitesse de ses images et de son montage. Aussi, là où Alfonso Cuaron combine la lenteur et une certaine tendance au « mélo » du classicisme avec le tout numérique et, parfois, la first person view typique de certains jeux vidéo, George Miller, lui, se souvient du Mécano de la Générale et choisit, comme un certain Doc avant lui, de doper sa locomotive aux amphétamines.

Le Monsieur n’est, semble t-il, pas réfractaire aux pixels. Au contraire, il y a même plongé la tête la première avec des pingouins. Ce qui lui aura permis de « se lâcher » et d’expérimenter comme le faisait Spielberg avec son Tintin (de quoi revenir en forme au live action). Et s’il use ici aussi de quelques CGI, c’est avec beaucoup de parcimonie, juste quelques pincées. Parce que dans l’univers de Max, manœuvrer en boite automatique est fortement déconseillé, il vaut mieux éviter : la machine s’ensable et l’on risque de finir aussi haï qu’un autre George bien connu... Aussi, George Miller a-t-il cette intelligence là : celle de ne pas laisser son film se laisser grignoter par les souris des infographistes. Aux pantins digitaux pilotés par les fils invisibles des animateurs, lui préfère les véritables prouesses des acteurs et cascadeurs. Celles effectuées à l’aide de systèmes de câbles et de harnais ensuite effacés en postproduction. Et pour cause : un Mad Max n’aurait pas de sens autrement, c’est le genre d’objet qui demande nécessairement de mettre les mains dans le cambouis. Seulement alors, le déroulé d’un simple aller-retour peut-il prendre les atours d’une chevauchée fantastique. Seulement alors, la calèche peut-elle se voir sublimée en forteresse roulante, et subir les assauts répétés de hordes d’Indiens en trials, de bolides-hérissons tout droit sortis des Voitures qui ont mangé Paris - un film matriciel -, et de flibustiers en tous genres, tous galvanisés par les percussions martiales d’un autoradio tribal et les ondes électroniques d’un barde infernal. Beaucoup de bruit donc, mais pas pour rien.

Car Mad Max Fury Road est avant tout un pur objet sensoriel. Ainsi a-t-il été conçu dès sa genèse : au moyen d’un story-board au scénario intégré, et donc à la narration pensée en termes exclusivement graphiques et dynamiques (proche en ceci des comics dans lesquels les précédents volets de la série semblaient déjà puiser). Une Bible de rien de moins que 3500 planches que George Miller et Nick Lathouris ont « écrites » avec l’aide de Brendan McCarty, justement auteur de comics punk rock. L’on comprend mieux alors pourquoi le film est à ce point fait de bruit et de fureur. Parce que son story-board, seul est unique référence du réalisateur durant le tournage, devait déjà lui-même être rempli à craquer de tous ces « VROOM », « KLONG », « RATATATATATA » et autres « KATCHAK ». L’encodage de Fury Road est donc de nature presque cartoonesque. Ce qui explique peut-être le fait que George Miller, avec une belle irrévérence, jette à la poubelle toute idée de vraisemblance et décide seul, parfois avec un sadisme presque spielbergien, de la mort ou de la survie de ses personnages (les « ligues du réalisme » n’auront qu’à se rhabiller). Le cinéaste rappelant ainsi qu’il est seul maître au volant et, peu importe les modes, pied au plancher : à fond dans les accélérés, zooms, dé-zooms, travellings offensifs, couleurs saturées, images teintes en bleu pour feindre la nuit comme dans un Nosferatu, et toute une tripotée d’autres effets foncièrement outranciers.

Partant, ce Mad Max, plus encore que les deux Happy Feet le précédant, évoque dans ses moments les plus fous le concept eisensteinien des « attractions » : ces stimuli, ces effets, ces chocs, presque des réflexes qui, par leur agressivité et leur spectaculaire hérités des numéros de cirque et de music-hall, viennent cueillir le spectateur, lui taper dans l’œil, lui sonner dans les oreilles. Et ceci, de façon savamment calculée : le but étant que ces effets soient perçus par le spectateur de façon immédiate, presque extatique, et servent, la plupart du temps en tout cas, un tout organique. La logique du slapstick n’est donc pas bien loin : celle du gag, des acrobaties de gymnaste, des situations aussi abracadabrantesques que, par exemple, une cabane qui tangue au bord d’une falaise. Et voir Max, se balancer au sommet d’un pendule, ou à cheval entre deux engins en pleine course, sa vie ne tenant qu’à une main tendue, donne parfois l’impression d’assister à la réincarnation de Buster Keaton. Le probable père de tous les films d’actions s’étant lui-même un jour, dans Sherlock Junior, retrouvé au volant (ou sur le guidon) de bolides en furie, on en vient à se dire que la boucle est bouclée.

C’est donc bien là que réside l’intérêt majeur d’un film tel que celui-ci : rappeler que le cinéma, c’est aussi une machine à expériences non pas abrutissantes mais stimulantes, parfois même électrisantes, et que la technologie la plus moderne, si elle est bien utilisée, peut servir ce genre de projet. L’ont devine bien l’envie que certains auront de ranger cet embarrassant "film énervé" dans la catégorie des « blockbusters décérébrés ». Mais ceux-là, outre leur oubli de la part enfantine qui est en eux, celle qui sait encore s’émerveiller de la magie propre au cinéma et commune à Chaplin ou Jurassic Park, montreront surtout leur refus de voir le savoir-faire et l’intelligence de l’artisan. Celle qui permet de raconter quelque chose par le seul biais de l’action et du mouvement, et non pas seulement tout faire exploser en agitant sa caméra au hasard. Celle aussi, qui est au service du film et non de l’égo de son auteur. Certes, c’est une intelligence différente de celle des grands cinéastes-philosophes, une intelligence plus modeste, plus pratique aussi, mais elle n’en est pas moins valable et cherche moins à démontrer sa supériorité, au risque de laisser une partie de l’audience sur le carreau, que de saisir d’un même élan toute une salle comme un seul homme. Le cinéma c’est aussi ça.

« J’ai essayé de comprendre le langage créé par cette suite d’images en temps réel, leur musicalité – parce qu’il s’agit bien de «musique visuelle, » la façon dont on ordonne les plans comme des notes pour créer un mouvement, une fluidité, des émotions, du rythme. Je suis revenu au cinéma muet, qui représente le langage filmique à son état le plus pur. Globalement, il n’était fait que d’action et de poursuites. Buster Keaton, les premiers westerns... J’ai fait Mad Max pour retrouver ça, l’essence filmique qu’il y a aussi dans l’attaque de la diligence de La Chevauchée fantastique, la scène des chars de Ben Hur, les poursuites de Bullitt ou French Connection. C’est cette quête qui m’a mené à Mad Max.

Et puis le film a eu un retentissement pas croyable qui me dépassait, et j’ai eu un choc : j’ai compris qu’il avait tapé dans l’inconscient collectif, dans le sens où l’entend Joseph Campbell. Par vanité, l’artiste a tendance à penser qu’il « maîtrise » sa création. Mais en réalité il ne fait que dialoguer avec l’inconscient collectif. Ça a été une révélation cruciale pour moi ».

George Miller à propos de Mad Max, interviewé par Léonard Haddad (Première)

Sources :

Interview de Brendan McCarthy par David Fakrikian, Première, 12/2014

Interview de George Miller par Léonard Haddad, Première, 05/2015 (passionnant)

Conférence de Jacques Aumont sur Sergeï Eisenstein et le « montage d’attraction »

http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Brendan-McCarthy-Avec-Mad-Max-Fury-Road-le-monde-entier-va-enfin-realiser-que-George-Miller-fait-partie-des-plus-grands-4098234

http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/George-Miller-J-ai-fait-Mad-Max-pour-retrouver-l-essence-du-cinema-4178250

http://www.dailymotion.com/video/xb6cq8_cours-de-cinema-s-m-eisenstein-le-m_shortfilms