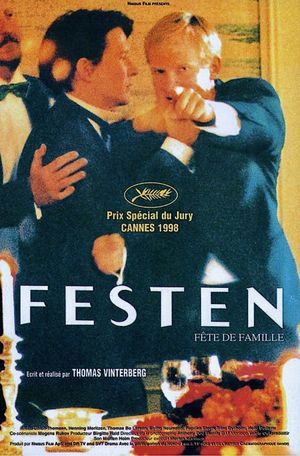

En cette terre de rigorisme cinématographique qu’est le Danemark naquit dans les années 90 un traité de chasteté, un nouveau décalogue auquel souscrivirent une poignée de lurons aventureux. Ses commandements étaient aussi arbitraires que drastiques : Tu tiendras ta caméra à l’épaule, Tu n’utiliseras pas de musique, Tu banniras l’usage des projecteurs, Tu ne seras pas crédité au générique… De telles contraintes visaient à limiter l’artificialité et l’illusion, à éliminer aussi bien les scories du divertissement "à sensations" contemporain que les complaisances de la Nouvelle Vague d’antan. Comme toujours avec les dogmes, l’important n’est pas d’y croire mais de s’y obliger, de se livrer pieds et poings liés à des vérités de façade. En cela, et quoi qu’on puisse légitimement penser de cette charte (imposture bouffonne, plaisanterie potache ou bon coup de pub), ses signataires sont mus par une idée maîtresse : le cinéma se doit d’obéir, avec toutes les transgressions d’usage, à des principes qui lui sont extérieurs. Ce ne sont pas les films qui imposent leur forme, c’est la forme qui s’impose aux films. Festen assume ainsi d’un bout à l’autre la cacophonie visuelle d’une (apparente) incurie esthétique : découpé et monté à coups de faux raccords et de jump-cuts, cadré avec les pieds, pas éclairé mais admirablement interprété, il semble renoncer à tout ce qui relève de la maîtrise technique et prôner le bâclé de la facture et l’amateurisme du style. Pour le reste, c’est une fiction nordique dont le modèle idéal serait sans doute Fanny et Alexandre, mais comme électrisée par un traitement de choc. Il évoque le souvenir caméscopé d’une réunion de famille émaillée de querelles effrayantes, de violents affrontements physiques, de scènes intimes volées et même de phénomènes paranormaux enregistrés en passant, qu’on ne distinguerait que postérieurement, en revoyant la bande. Il renoue enfin avec le courant naturaliste de la tradition scandinave, avec Henrik Ibsen, sa figure de proue. Car c’est auprès des ancêtres que le cinéaste puise la force de dénoncer l’increvable cohésion de l’hypocrisie sociale.

https://www.zupimages.net/up/22/10/c4ia.jpg

Voici donc, après les Atrides, le clan des Klingelfelt. Une famille au-dessus de tout soupçon, grande bourgeoise et protestante, qui se réunit dans son manoir pour célébrer le soixantième anniversaire de Helge, le patriarche rubicond et respecté. Héritiers, conjoints, marmots et amis investissent l’antre du tyran briquée par Elsa, son épouse au sourire figé. Des lustres et des bougies éclairent la salle à manger, de vastes tableaux allégoriques ornent les murs, louant les fruits du travail et de l’industrie. Issu des usines sidérurgiques, le maître de cérémonie parle à son fils aîné Christian de la bonne franc-maçonnerie. Dans les chambres et les salles de bains éclatent toutefois des altercations véhémentes, tandis qu’aux cuisines on prépare les ingrédients explosifs du psychodrame imminent. Point centripète de la cérémonie, le festin. Mais on sert à cette honorable assemblée un plat en trompe-l’œil. L’assiette contient-elle une soupe à la tomate ou une bisque ? On n’aura guère l’occasion d’apprécier le chevreuil aux airelles. Le vin est versé à flots ; tous boivent à l’excès, et le cadet Michael au goulot. Le grand-père polisson raconte des blagues grivoises, se méprend sur sa progéniture ; la grand-mère offre un lied de sa voix chevrotante. L’arrivée de Gbatokai déclenche une ritournelle raciste entonnée avec un élan enthousiaste. Grimaces de circonstance, vacheries à l’emporte-pièce, rancœurs d’alcôve : si la bouilloire frémit, le couvercle des convenances reste solidement verrouillé par la tradition et les années de soumission au pater familias. Christian, lui, est bien décidé à poignarder César. De retour au domaine de son enfance, il va mettre les pieds dans le plat, déballer de sales petits secrets et lâcher sur l’auditoire une bombe apte à ravaler les écarts de Michael, butor ivrogne et immature, et d’Hélène, qui a le culot d’inviter son amant noir, au rang de peccadilles. Il va raconter devant tout le monde comment jadis son père les a violés, lui et sa sœur jumelle Linda, qui s’est suicidée un an auparavant. Alors la fête tourne à la farce acide, l’humour féroce à la sauvagerie. Que le jeu de massacre commence.

Pour restituer l’enfer de ce panier de crabes, de ce nœud de vipères, le film organise une dynamique d’opposition des plus fécondes. D’une part les visions en zigzag, les jeux de pistes morbides le long des murs ou à l’ombre des arbres. D’autre part l’antiphrase structurante, le heurt entre l’image "reçue" et l’énonciation, la litote fulgurante. La caméra sauteuse et baladeuse furète, fouine, agresse les regards coupables, débusque les replis complices. La crudité de l’image vidéo est assortie d’une sauce au vitriol. Et la tension qui suinte des premiers instants s’accroît en intensité jusqu’à l’expiation finale. On lance sotto voce, coup après coup, la dynamite qui ébranle l’édifice des apparences. Par le mot qui jaillit à la conscience, par l’impact des révélations qui frappent la bienséance de la tablée comme des coups de boutoir, la dramaturgie du récit coupe le souffle. Elle épouse le parcours du combattant qui lutte pour que le scandale arrive. Ou bien, selon le côté duquel on se place, le mode d’emploi des stratégies de résistance aux vérités qui dérangent. Un : ne pas les entendre. Deux : ne pas les écouter. Trois : circonvenir le trublion, le réduire au silence, l’estourbir, l’abandonner dans la forêt, en pleine nuit noire, saucissonné comme la dinde du repas. Toute la difficulté pour le protagoniste est ainsi de faire admettre le réel sans déroger aux rituels établis, à la litanie des plats, des chansons et des danses, à ce catéchisme familial qui trouve son expression la plus condensée dans le tintement du couteau sur le verre pour requérir la prise de parole. D’ordinaire prélude à éloge, ce son cristallin revêt une dimension tragicomique à mesure que le jeune homme porte ses toasts de plus en plus meurtriers. Dans l’appréhension muette des convives, le talent d’orateur de Christian, qui commence ses interventions sur un ton badin et enjoué, puis dans la manière dont le gueuleton continue comme si de rien n’était, par une sorte d’oblitération naturelle et forcée du blasphème, transparaît une drôlerie implacable, un art de la répétition qui font songer à l’absurde de L’Ange exterminateur et du Charme Discret de la Bourgeoisie. Même décadence emphatique d’une haute société rongée de l’intérieur par son refoulé. Même motif d’une situation grotesquement bloquée : le personnel, qui est dans la coup (la domesticité, c’est une affaire de classe, ayant toujours un autre credo que les maîtres), a subtilisé les clés des voitures pour empêcher tout départ, ce qui donne lieu à la brève apparition d’un barbu improbable menaçant de faire une nouvelle dépression nerveuse s’il ne parvient pas à quitter les lieux.

https://www.zupimages.net/up/22/10/beoo.jpg

Reste cependant une différence de taille. À l’indécidabilité ludique du Buñuel se substitue la conspiration unilatérale de Vinteberg. Si, chez l’Espagnol, la liberté restait un fantôme, elle prend ici la forme d’une psychanalyse de groupe doublée du devoir de venger les morts. D’où la sujétion graduelle des éléments perturbateurs (tout ce qui est étrange, troublant, inquiétant) à ce point de vue. D’où aussi le recours à une culture commune où les arrière-mondes sont à portée de main et où le fantastique fait partie des meubles. Car, afin de s’accomplir, Christian et ses alliés doivent passer dans le royaume des ombres, sentir et reconnaître les forces obscures et invisibles attestant de l’emprise de l’immatériel. Derrière les plans bancals, les coupes nombreuses et les prises de vue erratiques se cache en effet un œil omniscient qui ne peut appartenir qu’au spectre de Linda. Sa présence hante chaque image et se manifeste jusqu’à la verbalisation du souvenir qu’elle laisse en chacun (Christian affronte ses parents à partir d’un texte écrit à sa mémoire, Hélène est littéralement guidée par la défunte jusqu’à la lettre posthume, pièce à conviction qui portera l’estocade finale). Si Fanny et Alexandre avaient affaire à l’occulte, à la magie, c’était pour trouver des lignes de fuite, échapper à la tyrannie. Ici le mouvement s’inverse, ce sont les héros qui piègent, bloquent, font payer, et en face le père pédophile qui, à force de ramasser la mise de l’abjection, n’inspire plus que le sentiment pathétique d’une bête traquée. "Vous êtes en train de me tuer", gémit-il. Plus scandaleuse, plus destructrice encore que la violation des tabous, aussi irréparables que soient les effets de celle-ci, la vérité traduit la répression systématique de l’expérience vécue du mal.

Lorsque la parole passe enfin à la défense via le discours d’Elsa, le cinéaste donne à voir les mécanismes mobilisés pour sauvegarder l’équilibre de la tribu, servir l’intérêt du collectif et sacrifier l’individu sur l’autel de l’instinct de conservation. Parce que Christian, le fils préféré, représente désormais l’ivraie de la famille et menace l’ordre établi, sa mère l’exhorte à s’immoler en éprouvant l’humiliation d’excuses publiques. En un seul tour de piste, c’est une reine vénéneuse et quasi shakespearienne qui apparaît. Elle ne protège pas son mari mais le pouvoir qu’il représente, comme en témoigne le petit-déjeuner conclusif où, prenant sa place en tête de table, elle se déprend de l’autorité du chef déchu. Le linge sale ayant ainsi été lavé, le cadavre déterré peut retourner se faire oublier dans le placard. À l’aube de la délivrance, dans le brouhaha des conversations matinales, la caméra se pose alors sur un visage qui n’a rien perdu de sa gravité. La victoire est amère mais les solidarités fraternelles, amicales et électives sont venues à bout de l’esprit clanique. Car la puissance de Festen vient aussi de la complexité des liens du sang : sans l’attachement aux parents, sans le sens de la famille dont témoigne l’amour que se portent les enfants Klingenfelt, ces personnages n’auraient connu ni vertu ni tragédie. Hitchcock disait que tuer quelqu’un est une affaire pénible, douloureuse et qui prend du temps. Il faut près de deux heures à Vinterberg pour déshabiller le roi, canaliser les colères en crue, briser la forteresse du mutisme, de la lâcheté et du mensonge. Deux heures d’un huis-clos cauchemardesque et salutaire où la frénésie le dispute à l’accalmie, le comique à l’oppressant, le surrégime des émotions fortes à l’étiage des coups reçus, la virulence corrosive du portrait au sentiment compatissant de la fragilité humaine. On aurait pu appeler cela guerre et paix.

https://www.zupimages.net/up/22/10/371a.jpg