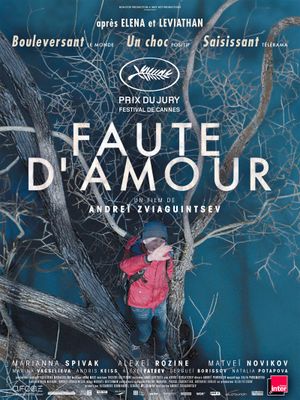

De belles séquences cinématographiques filment des personnages en train de courir. Cours, cours, cours ! Sorte de « Va, cours, vole et nous venge ». Ils le font presque tous et toutes ; et des cinéastes allant de Leos Carax à Robert Zemeckis nous ont offert des scènes remarquables pour illustrer des thèmes aussi divers que la liberté – si la course renvoie à une image optimiste de l’avenir – et la fuite – si, dans ce cas, elle revêt un caractère plus pessimiste. Le désir d’envol ne se mêle ainsi donc pas à l’envie de s’échapper. De même, décider de partir ne suscite pas toujours, voire rarement, le souhait de revenir. Il suffit, en revanche, d’interroger deux moments de Faute d’Amour réalisé par Andrei Zvyagintsev pour approfondir cette allégorie. Certes, très courtes, elles évoquent tout autant l’enfermement – et par conséquent l’isolement – que l’affranchissement. La première constitue le noyau du long-métrage : il s’agit de l’épisode où le jeune garçon, Aliocha, quitte sa cellule familiale. Dès lors, la conclusion de Faute d’Amour vient déjà d’être décrétée. Les plans le portant dans sa fugue ne sont ni fabuleux ni médiocres car le metteur en scène photographie toujours des entre-deux pour mieux bloquer ses personnages. La deuxième séquence, à mon sens, plus mémorable, se situe dans l’épilogue du film. La mère de l’enfant, si tant est que l’on puisse parler de relation maternelle ici, sort sur le balcon de son amant pour s’empresser sur un tapis de course alors que le blouson de la Russie la recouvre pour la protéger du froid. En fait, on pourrait de suite arrêter la critique, car, avec pareille image, l’essentiel du long-métrage se révèle distinctement – d’autant plus qu’une autre critique y fait référence sur ce site. Il demeure toutefois tentant de prolonger l’expérience en suivant les lents pas d’Andrei Zvyagintsev qui séquestrent ses protagonistes là où les immeubles se confondent à des forêts d’arbres endormis.

Aller :

Pour la première course considérée, à savoir celle du jeune garçon, il y a là une volonté claire du metteur en scène d’exprimer la liberté par la prise de décision. En d’autres termes, comme ses prédécesseurs, Andrei Zvyagintsev associe en premier lieu la course à la fuite ou l’ambition de s’évader de la prison parentale. Le ticket que prend Aliocha reste par conséquent un aller simple vers la survie voire la vie elle-même car « on ne peut pas vivre sans amour » – alors que tout le point de vue inverse retrace, en revanche, la recherche de l’enfant en danger. Effectivement, la course s’identifie premièrement à un mouvement du corps, étant par conséquent le contraire de l’immobilisme. Un des premiers plans du film s’avère être, d’ailleurs, un plan fixe qui se métamorphose en un travelling latéral lorsque le fils bouleversé se rapproche de la caméra à la sortie des cours. Par la suite, il s’aventure, tel le petit chaperon rouge couvert de son manteau bienfaiteur, dans un parc où les bois le rassurent. Le film confronte ainsi la nature aux espaces urbains et cette dernière apparaît toujours moins inquiétante que les lugubres bâtisses sans âme qui couvrent les paysages de la Russie contemporaine. Un plan le conforte en nous plongeant du dedans de la chambre d’Alochia au dehors sur un terrain de jeu. Pareillement, le cinéaste choisit d’emprunter le chemin opposé de tous les contes de Charles Perrault ou des frères Grimm que l’on raconte aux enfants : Aliocha ne rejoint pas sa grand-mère comme le fait le petit chaperon rouge, il ne dépose pas non plus des pierres blanches pour retourner chez lui comme le fait le petit poucet. La forêt n’est plus associée, à la différence des histoires précédemment citées, aux noirceurs de ce monde. Se promenant donc entre les plantes enveloppées de leur robe hivernale, le petit Aliocha se saisit d’un ruban pour le faire traîner et l’accrocher finalement à la branche d’un arbre. C’est donc en s’élançant que l’on peut atteindre la cime de ces géants. Pourtant, le ruban coincé est pareil au garçon bloqué et prisonnier de sa famille. Il ne suffit plus que d’un geste, celui qui suit les larmes et les chagrins derrière une porte, pour venir s’en délivrer. Aliocha n’est pas jeté dans la forêt comme le petit poucet par ses parents ; il décide d’y aller de lui-même – la forêt étant bien entendu semblable à celle splendidement peinte par Ivan Chichkine. Ce n’est pas tellement le thème de la liberté qu’Andrei Zvyagintsev aborde tout particulièrement ; on assiste bien plus à une libération délibérément provoquée – en ce sens qu’elle dispense un individu de son existence infantile et l’affranchit de ses chaînes familiales. Aliocha finit par ne plus être contraint d’apparaître dans un film aussi rigide que froid, mais terriblement passionnant et envoûtant, tandis qu’il demeure l’objet central de Faute d’Amour et la quête principal des autres personnages.

C’est d’ailleurs là une grande qualité du long-métrage : tout ce périple, dont on ne connaît finalement rien des premières minutes aux dernières, est caché par le réalisateur. La première course précédemment commentée sert ici d’exemple pour illustrer ce propos : en se sauvant (littéralement), en disparaissant donc du film écrasant d’Andrei Zvyagintsev, Aliocha découvre la liberté de se présenter toujours hors-champ. Cette course oriente, de plus, dans l’introduction du long-métrage, les mouvements de la caméra du metteur en scène russe. Bien souvent, dans toutes les parties qui suivent la fuite d’Aliocha, nous sommes confrontés à la lourdeur magnifique et douloureuse des plans fixes qui nous forcent à concentrer notre regard sur des protagonistes esclaves de leurs conditions. Les adultes ont beau se mouvoir à l’intérieur de ces cadres solides, ils ne pourront jamais les faire se déplacer. Aussi grande la Russie pourrait-elle être, la mise en scène ne serait pas assez impériale pour la rendre émancipatrice. Ce n’est pas du tout le cas pour les maigres mais intenses scènes où apparaît le fils de l’ombre. Comme dit précédemment, Aliocha provoque l’un des premiers travellings du film, et ce n’est heureusement pas tout. Dans ce jardin où il se balade, de splendides mouvements de grue l’accompagnent, se rapprochant de lui sans agression ou s’éloignant de lui sans répulsion. La rareté de ceux-ci renforce donc leur importance symbolique et la tendresse brute avec laquelle Andrei Zvyagintsev reflète l’innocence colérique d’Aliocha. Les séquences recouvrant ses longs sanglots, humanisées par ces célèbres travellings d’une cruelle lenteur, maltraitent autant l’enfant que le spectateur. D’autre part, le réalisateur utilise encore l’embarrassante pesanteur de la steadicam pour filmer l’illustre fugue du jeune garçon, lui qui s’évapore comme un fantôme au-delà du monde réel, terrible et oppressant. Par la suite, donc, en l’absence d’Aliocha, la caméra d’Andrei Zvyagintsev se transforme complètement en une vilaine bête austère. Le metteur en scène ne se préoccupe alors plus du petit poucet ; il escorte désormais les déambulations vaines et inutiles de deux parents qui s’ignorent eux-mêmes et qui s’ignorent entre eux. Leurs misérables cris ne suffisent pas pour repousser cette caméra accrochée au sol comme les mœurs des temps anciens restent ancrés dans la Russie actuelle. Les plans larges, même si relativement nombreux, n’aèrent pas non plus nos poumons qui suffoquent. La dureté des couleurs empruntées – le bleu polaire et le vert glacial autrement dit – gèlent les appareils du réalisateur comme elles glacent aussi l’esprit des entrepreneurs et des agents étatiques comme la police de l’Europe de l’Est.

Retour :

En fait, c’est la deuxième course qui occupe toute notre attention, celle entamée puis abandonnée par la mère de l’enfant. En sentant ses poumons se gorger d’air froid et impur, cette dernière se lasse de cette énième tentative inutile de bousculer sa vie, alors que tout ceci devient presque nihiliste. On pourrait toutefois généraliser cette scène à l’ensemble du long-métrage et je ne reviendrai pas sur la mécanisation de l’existence des personnages que Sergent Pepper commente dans sa critique. La combinaison portée par Genia en dit aussi long sur l’état de la Russie, du point de vue de ses traditions, et sur l’État de Russie, sous un angle plus géopolitique – et c’est blacktide qui l’évoque cette fois-ci. A l’inverse de la fugue, celle de cet enfant non-désiré, la deuxième course ne permet aucun changement véritable et les protagonistes sont dès lors confinés dans l’infinité de leur morne destinée. C’est d’ailleurs pourquoi l’enquête ne se résout pas, non pas pour nous angoisser encore plus, mais afin de ne laisser aucune perspective d’avenir à ces êtres sans passion, sans désir, sans amour – sans vie alors. Seul Aliocha écrit désormais son histoire ; les autres héros ont derrière et devant eux des kilomètres de vie gaspillés. Rongés par la haine, ils n’ont alors plus le temps de paraître hypocrites. Ce tapis de course finit par personnifier un retour éternel vers la langueur à peine satisfaisante. Comme Sisyphe, sanctionné par les dieux, les parents de Faute d’Amour répéteront à jamais les mêmes tâches et les mêmes étapes qu’ils soient avec une autre femme ou avec un autre homme. Andrei Zvyagintsev s’intéresse effectivement à l’absurdité de leurs fautes commises sans jugement grossier. En tentant de briser leurs expériences passées, en quittant aussi tous les soirs leur foyer, ils continuent à alimenter de la même manière leurs amers regrets. Ce n’est certainement pas en couchant avec plus âgé, ni en enfantant avec plus jeune – autrement dit en cherchant la sûreté –, que leur monde s’écroulera et que la mécanique du cœur s’ébranlera. En outre, il autorise la musique d’Evgueni et de Sacha Galperine à aborder la question de l’ostinato rythmique dans leur partition qui, du même coup, nous retient sur notre siège tout le long du générique de fin. Pertinente, et surtout abstraite dans son expérimentation, la bande originale de Faute d’Amour apparaît d’une simplicité alarmante. Des crescendo miment l’ascension faussée de ces personnages ; ils retombent très vite dans la réalité malgré l’intervention des cuivres, des vents, des percussions. Les nuances masquent de toute façon des cicatrices douloureuses, des colères hurlées et des corps irrités ; et l’unique ostinato au piano, stressant et strident, reconduit les protagonistes à chaque fois vers la normalité.

Les aller-retours incessants s’expliquent sérieusement par cette faute incorrigible inscrite dans le titre du long-métrage d’Andrei Zvyagintsev. Parce qu’ils n’ont pas su aimer – et non parce qu’ils n’ont pas aimé – leur seul enfant, les voilà démunis, non pas punis. Les sentiments se mêlent ici à la sexualité et à la reproduction même d’une façon tout à fait pessimiste. Dans un premier temps, en ne s’aimant plus et ne s’étant d’ailleurs jamais aimés, les parents ne peuvent plus établir de liaisons entre eux, et se tournent donc vers d’autres individus tout aussi communs. Puis, en ce qui concerne la relation parentale, n’éprouvant aucune émotion pour leur garçon, ils deviennent donc coupables et victimes d’un infanticide. Dans l’autre sens, aussi, on assiste à la mort du père et à la mort de la mère par la fugue de l’enfant. Le parricide et le matricide amènent pourtant ces deux personnages dans deux directions opposées de prime abord. Alors que le père peut toujours procréer – puisqu’il recrée une situation paternelle pour inhaler l’ancienne –, la mère, quant à elle, se stérilise en choisissant de résilier son contrat maternel. La tristesse de leur récente relation n’a d’égale que la fureur de leur précédente. Cependant, il est possible d’étudier et de comprendre le refus catégorique de ces parents, et de la mère en particulier, à assumer leur rôle parental. La première grille de lecture est la suivante et elle est limite naïve : sans l’amour de ses parents, sans que ceux-ci s’aiment d’autant plus, un enfant ne peut s’élever parmi eux. La deuxième grille de lecture, celle que je préfère, a quelque chose à voir avec la psychanalyse freudienne. Les informations à propos des parents de Boris sont manquantes ; on ne connaît, en revanche, que la mère de Genia. Il est intéressant de noter que la scène de rencontre avec celle-ci se situe à l’épicentre du film, comme si, pour Andrei Zvyagintsev, tout se concentrait dans ce moment d’un rare cynisme et dans cette situation d’une incroyable férocité. Le retour de Genia vers son ascendance ne s’effectue pas sans peine et désespoir. La fille rejette autant la mère que l’inverse et elle se castre dans cet élan de rupture. A vrai dire, l’exclusion de l’autre dans son cœur, dans sa vie plus généralement, façonne les propos très durs du metteur en scène qui insère à l’intérieur de Faute d’Amour le conflit ukrainien. Autrui ne parvient pas à exister dans ce long-métrage. Ce sont les querelles égoïstes qui épuisent en réalité cette société au contrôle insupportable. En fin de compte, dans leurs tentatives individualistes, les protagonistes s’enferment davantage et se refusant les uns les autres, ces prédateurs de la Russie contemporaine dérivent vers une solitude habituelle.

L’éternel retour :

Il serait injuste d’emprunter au philosophe prussien la notion fameuse d’éternel retour car elle ne correspond absolument pas à la morale dissimulée dans Faute d’Amour. Plutôt que de s’en servir, il vaudrait mieux parler de retour éternel, d’une course sans fin où le point de départ se confond avec la ligne d’arrivée. Malgré la difficile projection, malgré la complexe compréhension de ces personnages, on se surprend à éprouver quelconque empathie pour ces derniers dont les échecs auraient tout à fait pu être les nôtres. Ce film n’est certainement pas un procès envers des parents désolés et isolés mais, bien au contraire, une invitation à la réconciliation et à la simplicité de l’amour pourtant manquant.

On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants,

Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands,

Et d'un extérieur qui brille ;

Mais si l'un d'eux est faible, ou ne dit mot,

On le méprise, on le raille, on le pille :

Quelquefois, cependant, c'est ce petit marmot

Qui fera le bonheur de toute la famille.